海院科研动态(83)| 全氟和多氟烷基化合物对中华白海豚的健康效应研究取得新进展

全氟和多氟烷基化合物(Per- and polyfluoroalkyl substances, PFASs)是指含有至少一个全氟化甲基或亚甲基碳原子的一类人工合成化学品。PFASs的高碳-氟键能使其具有极高的热稳定性和化学稳定性,被广泛应用于防污/防水织物、不粘厨具、包装材料和防火泡沫等生产生活用品中。由于具有极强的环境持久性和人体健康风险,PFASs作为有毒“永久化学物质”正引起全社会的广泛关注。然而,目前有关PFASs对海洋哺乳动物的健康风险认知仍非常有限。

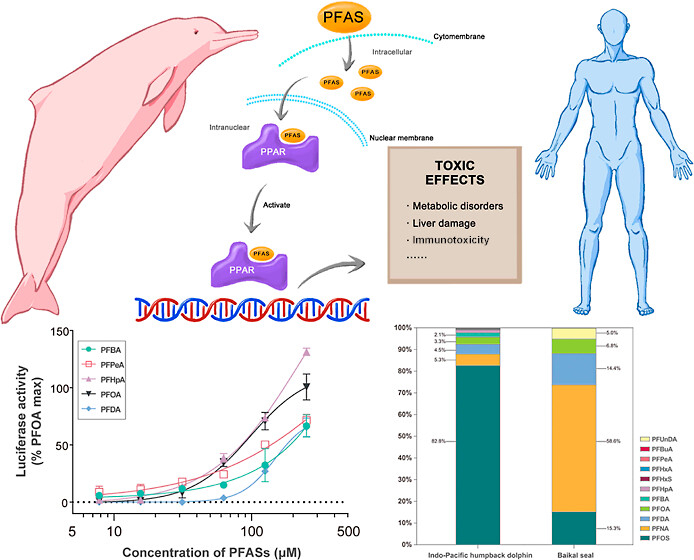

PFASs可经食物链生物放大作用在海洋哺乳动物乃至人类体内大量蓄积,并可经内分泌相关核受体通路(如:过氧化物酶体增殖物激活受体PPAR信号通路等)产生一系列健康风险。珠江口海域是我国重要的海洋哺乳动物栖息地,生活着超过15种鲸类动物。前期研究表明,珠江口中华白海豚体内PFASs含量在全球已报道含量的鲸类中处于最高水平,亟需开展PFASs对中华白海豚健康风险评估的工作。

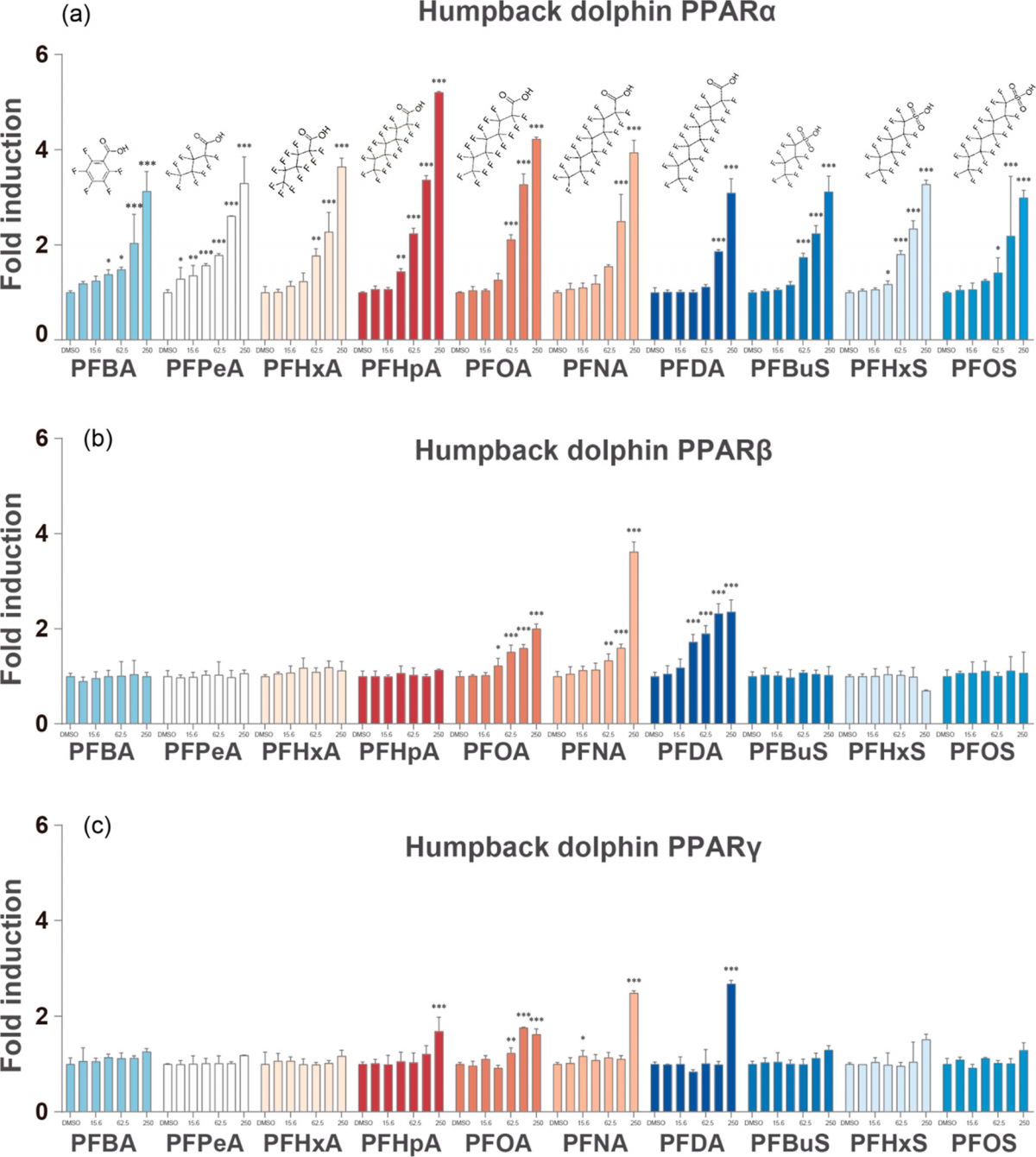

我院海洋鲸类与环境保护研究团队近期通过体外方法揭示了12种典型PFASs对中华白海豚和人类PPAR三种亚型(PPARα、PPARβ/δ、PPARγ)的转录激活效应。结果表明,除PFUnDA和PFDoDA外,其它10种PFASs均可引起中华白海豚PPARα(scPPARα)受体的转录激活(图1),按照诱导等效因子(IEF)由大到小排序如下:PFHpA > PFOA > PFNA > PFHxA > PFPeA > PFHxS > PFBA > PFOS > PFBuS ≈ PFDA ≫ PFUnDA = PFDoDA(未激活)。部分PFASs亦可对中华白海豚PPARβ/δ和PPARγ产生激活效应。进一步研究表明,组织(如肝脏)相关剂量的PFASs即可引起中华白海豚PPARα受体通路转录激活,进而可能对珠江口中华白海豚产生健康威胁。

图1 PFASs对中华白海豚PPARα、β/δ和γ受体的转录激活效应

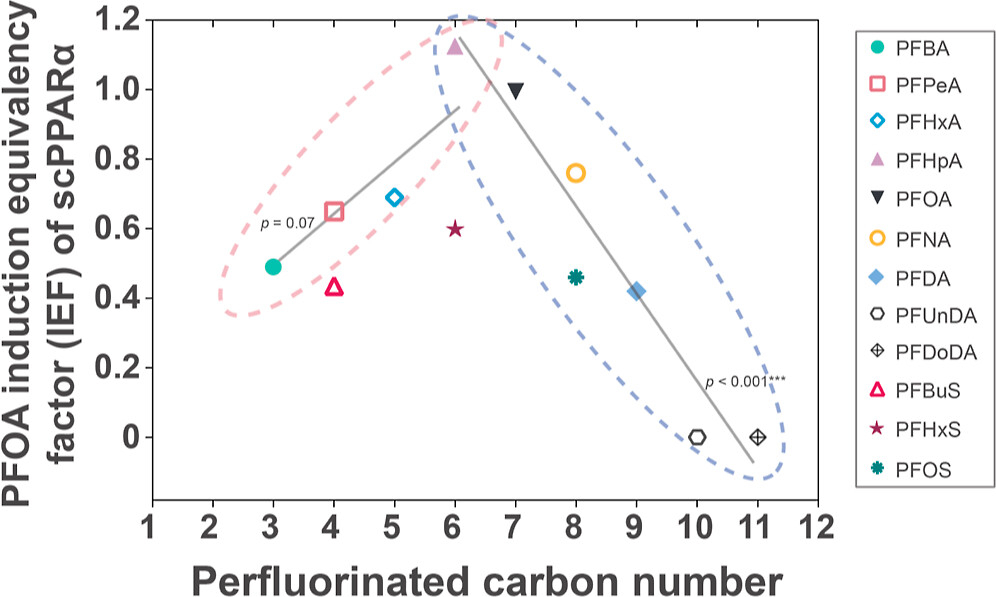

研究表明,PFASs对中华白海豚PPARs受体激活具有显著的构效关系。在全氟化碳原子数n ≤ 6时,IEF与n呈现正相关;而当n ≥ 6时,二者呈现负相关(图2)。种间差异分析表明,与人类相比,中华白海豚PPARα对PFASs表现出更强的敏感性,表明中华白海豚可能比人类更易受到PFASs的威胁。由于PPARs基因序列的进化保守性,许多其它鲸类与中华白海豚具有相似甚至相同的PPAR配体结合结构域,因此,本研究结果对评估PFASs对全球海洋鲸类的健康风险具有指导意义。

图2 PFASs对中华白海豚PPARs受体激活的构效关系

以上研究成果近期发表在中科院大类一区Top期刊《Environmental Science & Technology》(Xian Sun#, Yanqing Xie#, Xiyang Zhang,* Jiebing Song, and Yuping Wu*. Estimation of Per- and Polyfluorinated Alkyl Substance Induction Equivalency Factors for Humpback Dolphins by Transactivation Potencies of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors)。我院孙显副教授和博士研究生谢燕清为论文共同第一作者,我院吴玉萍教授和张西阳副教授为论文共同通讯作者。

本研究得到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、广东省自然科学基金项目、南方海洋与工程广东省实验室(珠海)等的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.2c05044

文章图文摘要:PFASs经PPARs受体通路对中华白海豚和人的毒性效应

图、文:谢燕清、张西阳

初审:吴玉萍、张西阳、郭浪