海院科研动态(45)| 近海真核浮游生物物种和功能多样性时空变化规律研究新进展

超微型/微型真核浮游生物(细胞直径0.2~20 mm,Pico-/Nanoeukaryotes)是海洋微食物网中重要的组成部分。作为主要的初级生产者、降解者和菌食者,它们在全球海洋的生物地球化学循环中扮演着重要的角色。近年来分子生态学的研究表明,在世界上的多个寡营养海区,这类形态特征不太明显的真核微生物均呈现出很高的生物多样性,但对于近海生态系统中这类真核微生物的物种、功能多样性及群落形成机制,我们仍缺乏了解。

初级生产力是影响许多生物类群物种多样性的重要因素,那么,超微型和微型真核浮游生物的物种多样性是否与海区初级生产力相关?若是,是线性的还是非线性的(U型、拱形)?回答这些问题,将为超微型/微型真核浮游生物模块化地纳入生态与生物地球化学模型提供重要参考。

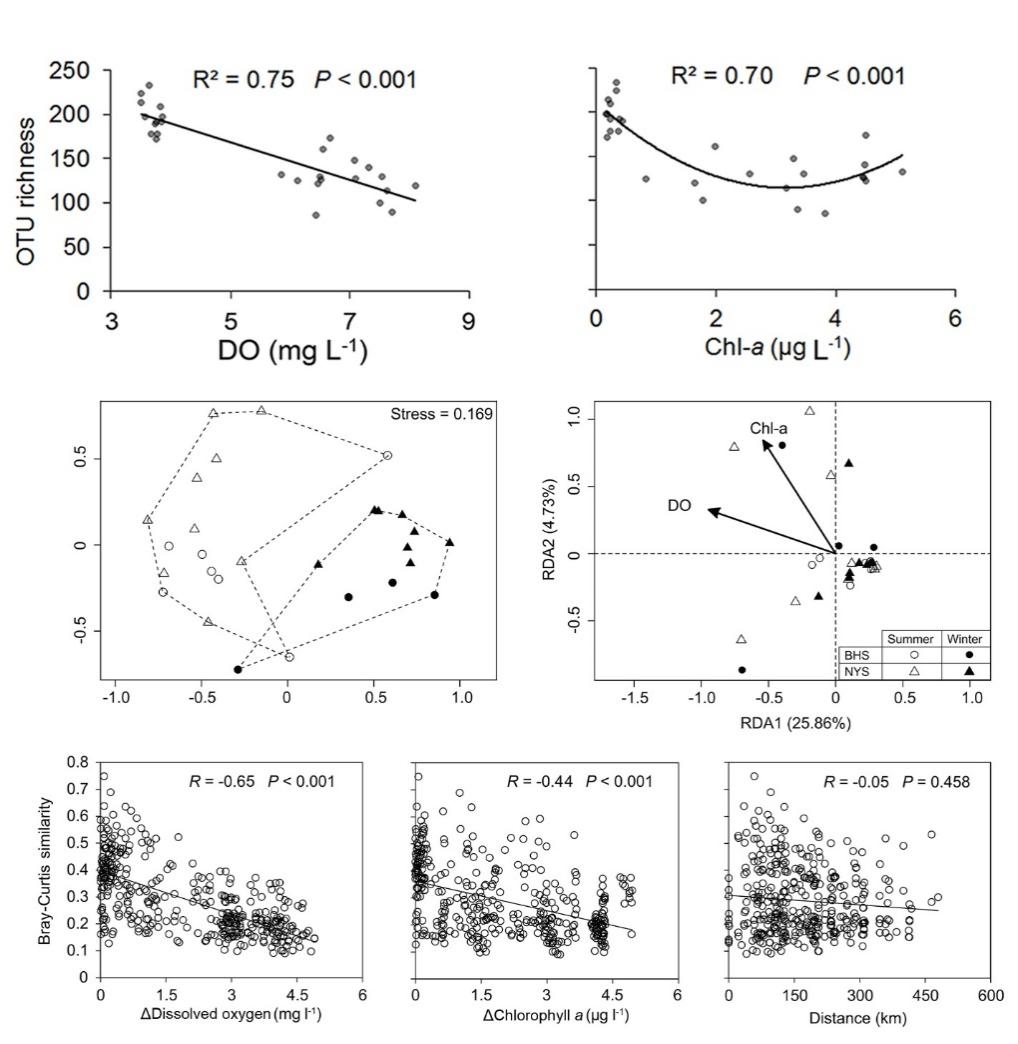

我院龚骏教授研究小组应用rDNA扩增子高通量测序技术,以我国富营养的黄渤海表层水体为研究对象,研究了超微型/微型真核浮游生物物种多样性和功能多样性的时空变化规律。结果发现,在所有测定的环境因子中,与超微型/微型真核浮游生物的物种水平(OTU)丰富度相关性最高的是水体溶解氧(DO),其次才是叶绿素a(Chl-a);而且,OTU丰富度与生产力呈U型关系,而不是物种丰富度-生产力研究中常见的拱形关系(图1)。同样地,两个影响群落结构最为重要的环境因子也是DO和Chl-a(P < 0.05),但群落结构的变化与地理距离并不存在显著关系(图1)

图1生物物种丰富度及群落结构与水体溶解氧(DO)和叶绿素a(Chl-a)浓度的关系

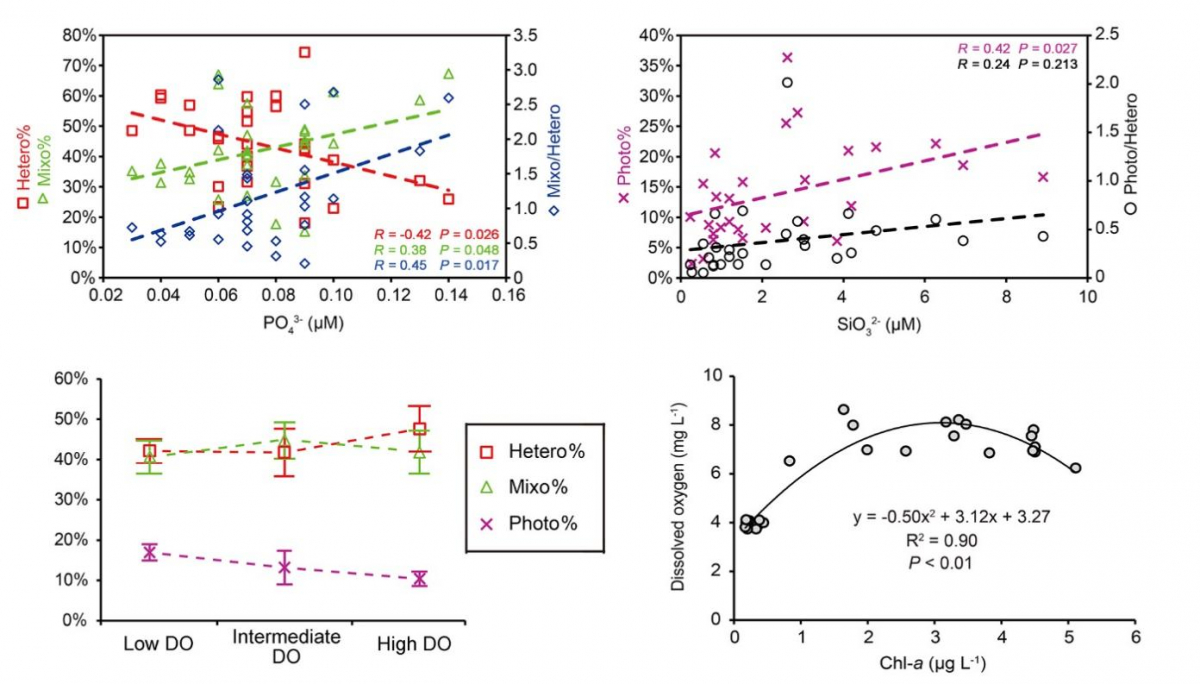

将各分类群按生态功能分别归属为自养型、混合营养型与异养型三个功能群,并将对应的序列数总和作为其群落占比。结果发现,三个功能群在群落中的占比与Chl-a和DO的关系都不显著,但与海区限制性营养盐(磷酸盐、硅酸盐)的浓度呈显著线性相关(图2)。

图2 三个功群落的占比与营养盐和DO以及其DO与Cl-a之间的关系

该研究结果表明,超微型/微型真核浮游生物的物种多样性与功能多样性分别受制于不同的环境参数(解耦现象),因此不能简单地使用基于分类单元的多样性变化来替代其生态功能的变化;超微型/微型真核浮游生物物种多样性与Chl-a的U型关系,可能与上行和下行效应对其控制的均衡度有关;DO比Chl-a有更高的物种丰富度及群落结构的解释率,这可能是因为水体DO存量可一定程度地反映浮游植物光合固碳生产O2、并被细菌及真核生物呼吸消耗后的净值,体现了营养级之间的级联、相互作用和生理状态,而Chl-a只是反映浮游植物的初始生产能力。

该研究成果“Taxonomic diversity of pico-/nanoeukaryotes is related to dissolved oxygen and productivity, but functional composition is shaped by limiting nutrients in eutrophic coastal oceans”发表于中科院大类二区TOP期刊《Frontiers in Microbiology》。我院博士后王雅苹和博士生李桂豪为共同第一作者,龚骏教授为论文通讯作者。

该研究得到了国家自然科学基金、海洋科学与技术试点国家实验室(青岛)、广东省重点实验室研究基金、中国科学院前沿科学重点研究项目、中央高校基本科研业务费专项等项目的支持。

原文链接:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7744618/