海院科研动态(12)| 珠江口中华白海豚的PFASs生物富集行为和时空变化趋势取得新进展

珠江口高强度人类活动,如海洋工程、挖沙、航运、渔业捕捞、化学和噪音污染等因素,长期威胁珠江口鲸豚种群,对其健康及生存造成严重不利影响。其中,栖息地环境严重污染被认为是导致珠江口鲸豚群体衰退的重要因素之一。作为一种新型持久性有机污染物,全氟和多氟化合物(Per- and polyfluoroalkyl substances,PFASs)在工业生产中有广泛应用。PFASs具有类似脂肪酸的结构特征,能够通过食物链生物富集和生物放大,对海洋生态食物链顶端鲸类物种的健康构成严重威胁。

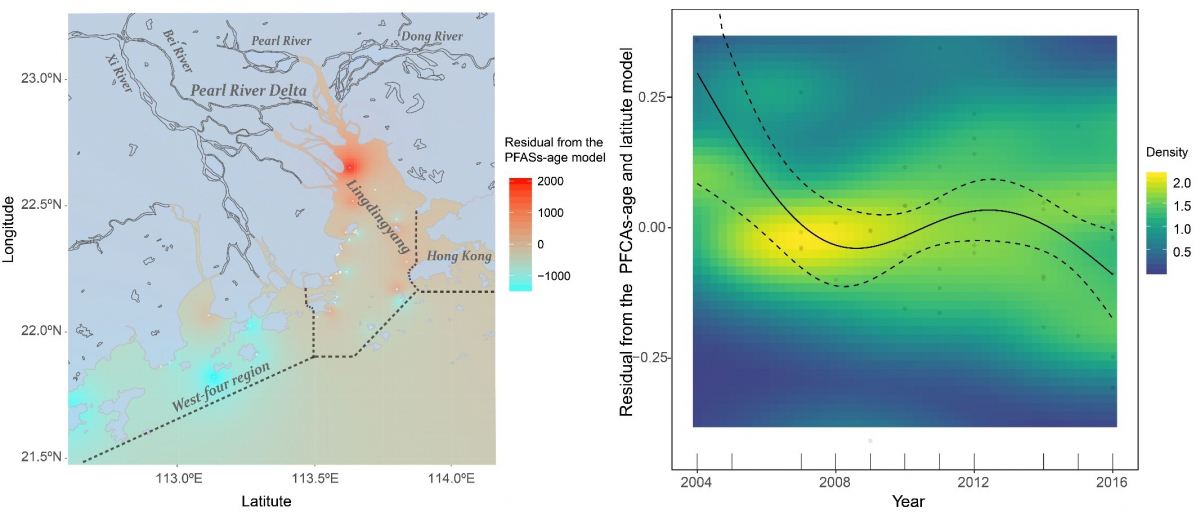

我院吴玉萍教授和桂端副教授研究团队与环境科学与工程学院章涛副教授联合对珠江口中华白海豚的PFASs生物富集行为和时空变化趋势(2004年-2016年)进行了回溯性分析。分析结果表明,珠江口中华白海豚肝脏中PFOS富集水平在全球鲸类中处于最高水平。风险评估结果显示:46%中华白海豚成年个体处于暴露PFOS引起肝损伤的高风险中。雌性幼豚中PFASs浓度显著高于雄性幼豚,甚至高于成年个体。研究者进一步发现,不同碳链长度的异构体的全氟磺酸(PFCAs)在海豚体内有不同的生物富集行为,其生物富集能力随其碳链长度增加呈现U型趋势。研究者通过密度分析构建了中华白海豚富集污染物的稳健空间分布模型并发现:珠江口这个小范围中,中华白海豚体内PFASs富集水平呈现明显的空间分布模式:在靠近河口的高污染海域搁浅个体中PFASs含量显著高于在靠近外海环境污染水平较低海域的搁浅个体。研究结果表明,在河口区域这一小范围内,搁浅位置是影响鲸类暴露环境污染物水平的重要因素。

图:通过广义加性模型重建了中华白海豚体内全氟化合物富集水平的空间分布(左)与长时间趋势2004-2016年(右)

研究者通过广义加性模型重建了过去十年间中华白海豚体内PFASs富集水平随年份的变化趋势,PFCAs总体呈显著下降趋势(p < 0.05, against null hypothesis of no trend),与近年来PFCAs在中国得到有效管控有关。在2012年左右PFCAs出现极高值(此年份珠江口海洋工程强度最高)。与PFCAs相反,PFOS在2004-2016年之间呈现上升趋势。由于PFOS可由其他PFASs通过降解、代谢产生,因此PFOS对珠江口中华白海豚的健康效应值得相关保育管理单位的重视。

该研究成果发表在国际环境科学与生态学知名学术刊物《Science of The Total Environment》,Duan Gui, Mei Zhang, Tao Zhang, Bo Zhang, Wenzhi Lin, Xian Sun, Xinjian Yu, Wen Liu, Yuping Wu, Bioaccumulation behavior and spatiotemporal trends of per- and polyfluoroalkyl substances in Indo-Pacific humpback dolphins from the Pearl River Estuary, China, Volume 658, 2019, 1029-1038。论文第一作者桂端博士目前是新奥门31999新奥门31999副教授,通讯作者为新奥门31999新奥门31999吴玉萍教授和环境科学与工程学院章涛教授。

上述研究工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金重大基础培育项目、香港海洋公园保育基金长期项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.278