青年人才成长故事| 杨丽华:教书育人,聚焦海洋生态环境

南海海洋生物技术国家工程研究中心于2004年获批成立,是南海海洋行业国家级科技创新平台,目前依托新奥门31999新奥门31999管理和建设。经过十多年的发展,工程中心在科学研究、技术创新、产品研发、平台建设、人才培养和行业服务等方面成绩显著。中心成立至今,积极扩展创新领域,完善平台建设,凝聚核心竞争力,以“集聚一流人才、研究一流技术、开发一流装备、产出一流成果”为目标,近三年在南海海洋资源开发与利用、海洋生态环境监测与保护等技术方面解决了大量应用难题,已成为南海海洋技术研发高地和海洋高端人才聚集地。现特别推出南海海洋生物技术国家工程研究中心青年人才系列专题报道。

人才介绍

杨丽华,湖南邵东人,现任新奥门31999新奥门31999副教授,博士生导师。本科和硕士毕业于华南师范大学生命科学学院,博士毕业于新奥门31999生命科学学院。博士毕业后进入中国科学院广州地球化学研究所从事博士后研究,出站后加入新奥门31999新奥门31999,历任讲师、副教授,期间赴香港大学土木工程系和香港城市大学生物与化学系开展过合作研究。杨丽华主要从事污染物环境归趋与生态效应的研究工作,曾获首届香江学者奖和首届珠江科技新星2项人才项目资助,已主持3项国家自然科学基金项目和5项省部市级项目,是科技部重点领域创新团队的核心成员,国家重点研发计划“蓝色粮仓科技创新”的课题骨干。目前出版《海洋植物学实验》和1部专著,发表SCI论文38篇,其中在Water Res、Environ Sci Technol、Environ Int、J Hazard Mater和Sci Total Environ等国际主流SCI刊物上的第一/通讯作者(含共同)论文20篇。所有SCI论文总被引超1710次,其中第一/通讯作者论文总被引891次,单篇被引高达423次。担任Frontiers期刊的客座副编辑和审稿编辑,以及多个Top SCI期刊的审稿人。

教书育人,培养海洋化学生物学复合型人才

杨丽华围绕学校教书育人目标,积极引导学生树立正确的人生价值观,遵纪守法,严守校规校纪;激发学生对海洋科学的学习兴趣,推动学生积极参与大创计划,营造了浓厚的学术科研氛围;担任2022级4班班主任,本班同学转专业率低且入党意愿高。主编出版了《海洋植物学实验》本科生教材,先后承担《浮游生物学》《浮游生物学实验》《海洋生态学》《海洋环境监测与评价》《海洋植物学实验》和《海洋中的微观世界》等多门本科生课程的主讲老师,参与讲授《海洋植物学》《海洋科学认知实习》和《海洋科学专业实习》三门本科生课程,《海洋环境监测》《高级海洋化学》《海洋环境分析》《高级海洋生物学》和《海洋化学资源和环境分析技术》五门研究生课程。在教书育人过程中,注重培养学生的海洋生态环境保护意识和从事科研的基本素质与能力,指导了1项大创、31人次本科生毕业论文,以及16人次硕/博士生毕业论文。指导学生曾获选海院优秀学子和硕士研究生国家奖学金,并以前三作者发表SCI论文15篇(含8篇一区),其中第一作者SCI论文5篇(含2篇一区)。

《海洋植物学实验》教材

专注科研,聚焦大湾区海洋生态环境问题

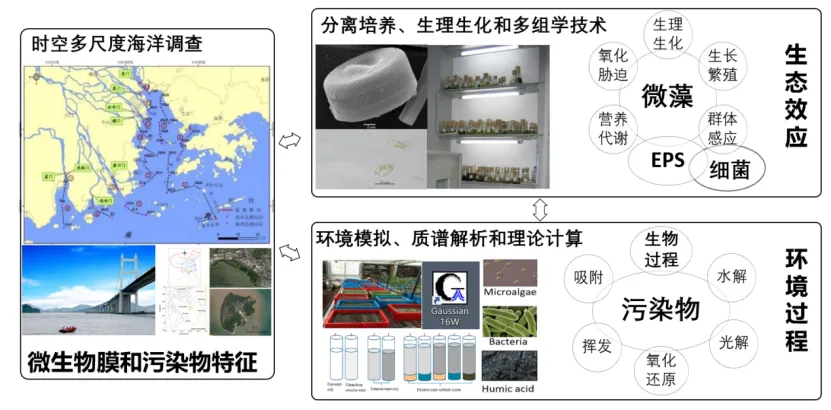

各类化学品在其生产和使用过程中随废水排放而进入海洋,导致频繁爆发海洋污染和微生态失衡等灾害性事件。受化学污染胁迫影响,我国近岸典型海洋生态系统多数呈“亚健康”状态。粤港澳大湾区人口多产业发达,各类化合物排放量大,海洋污染极为严重,其中酚类和抗生素等新污染物具中高水生生态风险。以微藻及其胞外聚合物为主体的微生物膜是微生态系统构建者和固碳贡献者,也是污染物的“处理器”和“反应器”。杨丽华聚焦典型海洋生态系统,结合现场调查、环境模拟和理论计算,利用多学科交叉手段,系统探究了“典型海洋微生态系统与化学污染物的多界面耦合过程”。

典型海洋微生态系统与化学污染物的多界面耦合过程

典型海洋生态系统中的微生物膜及其主要污染驱动因子

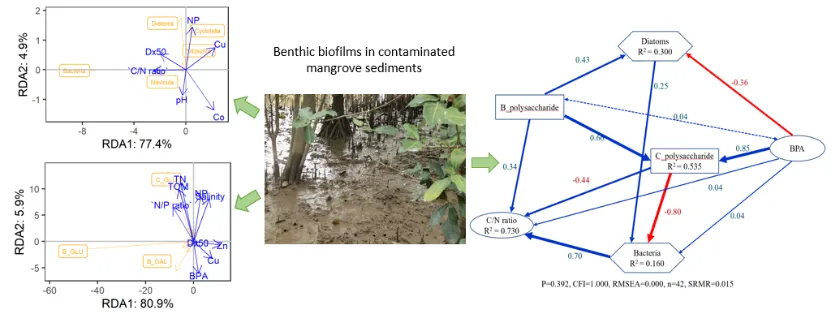

为解决水体痕量污染物快速分析的技术瓶颈,杨丽华以微萃取衍生化技术为突破口,系统介绍了其技术方法原理与应用(Springer International Publishing, 2017)。同时采用固相微萃取衍生化技术建立了水体/血液样品中多种内分泌干扰物和类固醇激素同时分析的快速灵敏方法(J. Chromatogr. A, 2006, 1104(1-2): 23-32;Anal. Bioanal. Chem., 2006, 386(2): 391-397);采用原位衍生化-中空纤维膜液相微萃取技术建立了污水样品中多种磺胺的同时分析技术(J. Sep. Sci., 2018, 41(7): 1651-1662)。此外,基于海洋生态环境调查,揭示了潮位、季节和不同红树林对湿地微生物膜特征及相应环境和污染因子的影响(Mar. Pollut. Bull., 2023, 194: 115283-115283; Front. Mar. Sci., 2022, 9: 1043826);解析了红树林湿地中硅藻是微生物膜的构建者,而酚类和重金属是影响微生物膜组成的关键污染因子(Sci. Total Environ., 2023, 857: 159391);且酚类在虎门河口水体中主要赋存在溶解相,盐度可驱使其向海洋沉积物中富集(Environ. Pollut., 2016, 211: 58-66)。该研究近年来获广东省自然科学基金面上项目(No. 2021A1515011397)资助,相关成果为探究真实条件下的海洋生态环境问题提供了研究依据。

Yang, Luan*, Tam*, et al., Sci, Total Environ., 2023, 857: 159391.

微藻驱动的典型污染物生态效应及其微生态功能

微藻是海洋初级生产力的主要贡献者,也决定着污染物的环境行为和生态效应。杨丽华系统介绍了海洋微藻资源及其实验技术(新奥门31999出版社, 2021)。基于微藻分离培养和多层次分析技术,阐明了十二种抗生素对微藻生长抑制的拮抗、协同和加和效应(Environ. Toxicol. Chem., 2008, 27(5): 1201-1208);解析了微藻单加氧酶系对甲基菲生物降解的羟基化路径(Water Res., 2020, 173: 115598);揭示了营养盐对微藻生物降解三丁基锡的影响机制(J. Hazard. Mat., 2011, 185(2-3): 1582-1586);解析了微藻及其胞外聚合物基于酚类主控环境行为的特异性响应特征(Environ. Pollut., 2021, 274: 116605);阐明了微藻-细菌团应对乙炔雌二醇胁迫的动态自适应机制(J. Hazard. Mat., 2024, 463: 132854);首次提出胞外聚合物有助于微生物膜重构建和增强其抗逆性的新观点(Sci. Total Environ., 2018, 624: 673-682;Environ. Int., 2020, 144: 106023)。该研究近年来获国家自然科学基金面上项目(No. 22176224)资助,相关成果为海洋微生物资源保护与生态环境健康发展提供了指导。

Tan, Yang*, et al., J. Hazard. Mat. 2024, 463: 132854

典型污染物的环境过程及其减毒转化机制

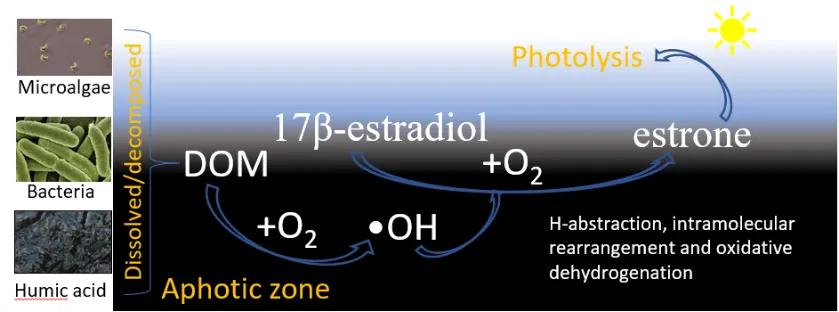

为探究污染物进入海洋生态系统中的环境归趋及其主控过程。杨丽华结合环境模拟、质谱解析和/或理论计算,解析了多种酚类具化合物特异性的主控环境过程,阐明了各生物和非生物过程间的互作机制(Environ. Sci. Technol., 2016, 50(8): 4324-4334);解析了磺胺类抗生素在过氧化物酶驱动下的脱磺基和羟基化过程(Chemosphere, 2018, 624: 673-682);探究了海洋溢油光降解的动力学模型及其影响因素(Mar. Pollut. Bull., 2023, 197: 115729)。此外,为揭示海洋非透光水体中污染物环境归趋,杨丽华揭示了溶解有机质在暗反应下由自由基驱动的污染物减毒转化机制,包括羟基介导对羟基苯甲酸乙酯转化为具持久性的对羟基苯甲酸甲酯(Water Res., 2021, 204: 117623),羟基和单线态氧共同介导雌二醇转化为可光降解的雌酮(Water Res., 2023, 230: 119570)。该研究近年来获国家自然科学基金面上项目资助(No. 21876211),相关成果为基于自然解决方案的新污染物治理和污染控制提供了方法策略。

Yang, Luo*, Luan*, et al., Water Res., 2023, 230: 119570