海院科研动态(91)| 海洋古菌与地球环境协同演化研究取得新进展

近日,我院海洋生态学研究团队在海洋微生物与地球环境协同演化研究领域取得重要进展。该成果基于演化生物学的“分子钟理论”,结合基因组学和地球化学等证据开展多学科交叉融合研究,探索了海洋表层广泛分布的浮游异养古菌Marine group II(MG II)类群自18亿年前以来随地球氧气浓度及海洋金属离子浓度变化而演化的过程。

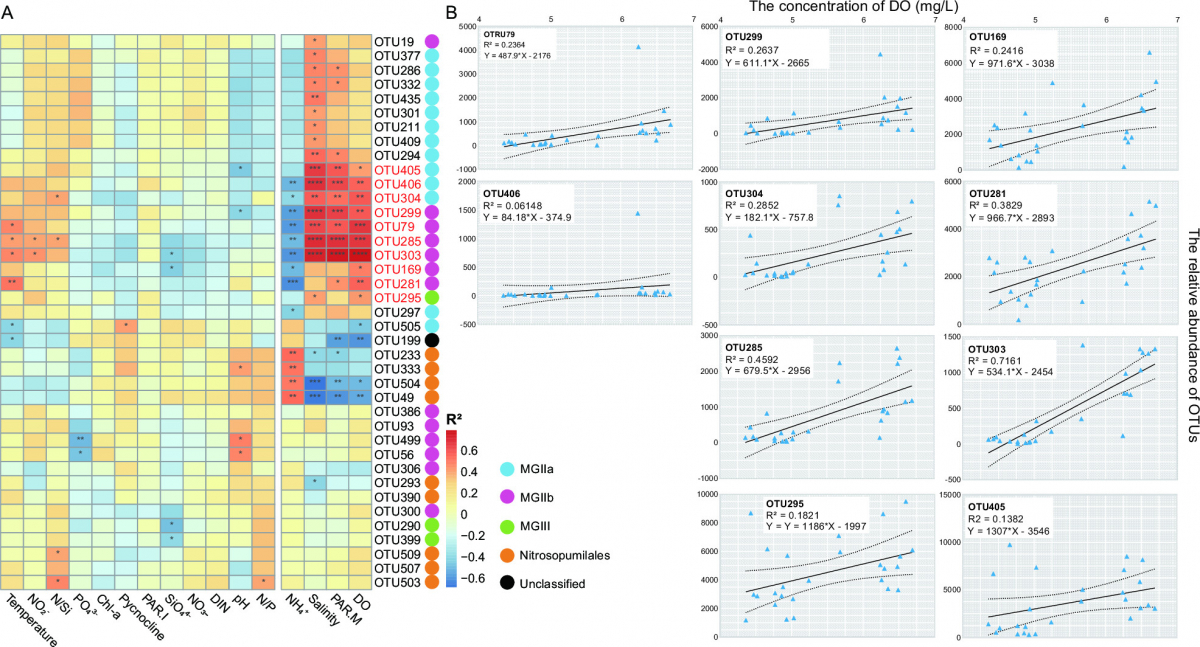

氧气是很多生物生命活动必不可少的物质,但随之而来的氧化压力也会对细胞造成损伤。其中,以超氧化物阴离子为代表的活性氧是造成氧化损伤的主要物质。MGII古菌作为在全球表层海水中广泛分布的类群,其所受氧化压力更高,但MGII的抗氧化能力及其在氧化压力影响下的进化历程目前仍不清楚。研究团队通过参加新奥门31999南海科学考察2016年夏季航次及2018年冬季航次,获取南海北部13个站点叶绿素最大层古菌群落结构及其基因组数据,分析发现一部分MGII与溶解氧的浓度呈显著正相关,而另一部分MGII则没有相关关系。进一步基于相应基因组的分析发现, MGII的17个属分别有且仅有铁-锰超氧物歧化酶(Fe/MnSOD)或镍超氧物歧化酶(NiSOD)中的一种,而这些受到溶解氧浓度促进的MGII多属于含Fe/MnSOD的类群,且相关性更高,说明Fe/MnSOD可以帮助MGII更好地抵御高溶解氧浓度带来的氧化压力。

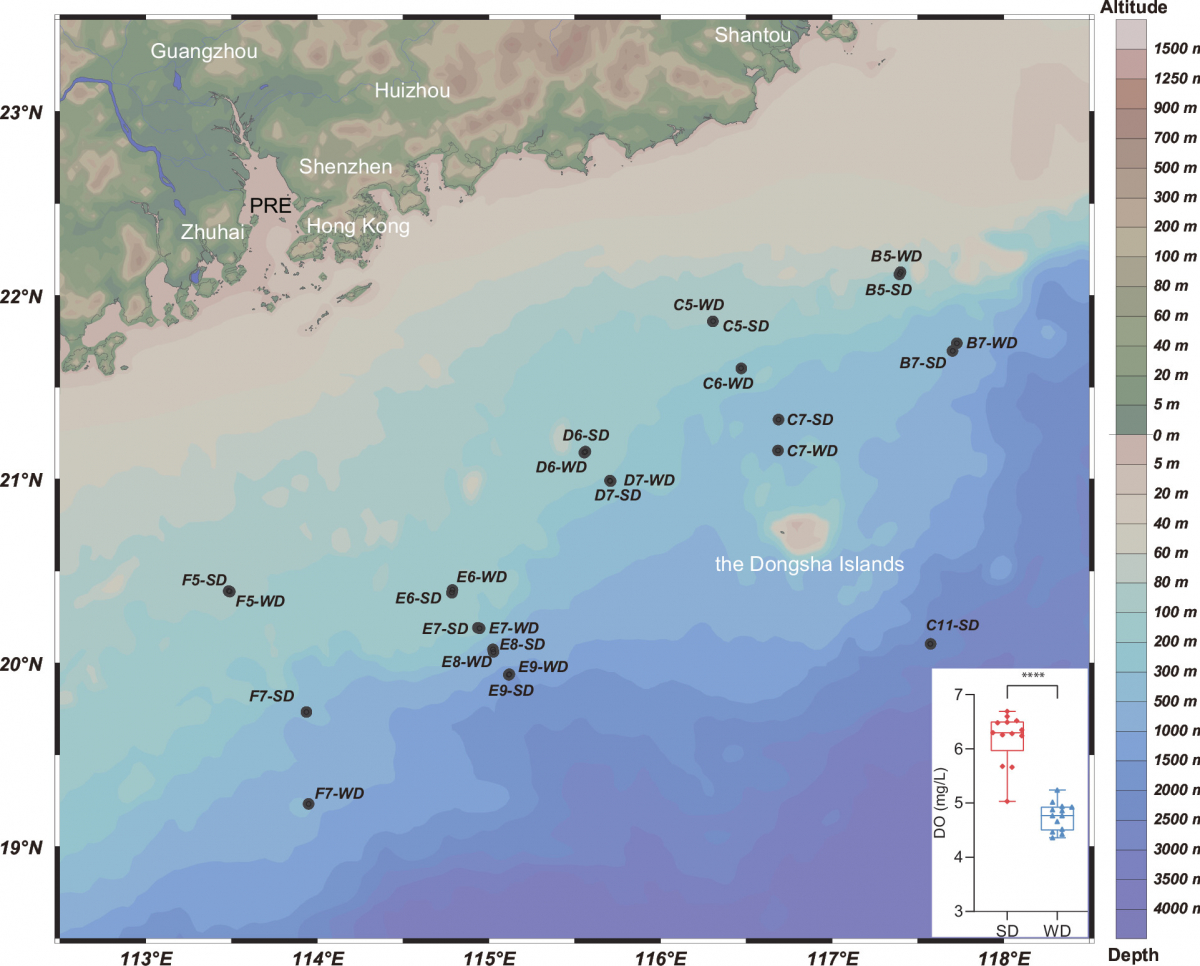

图1. 本研究站点图及不同季节叶绿素最大层氧气浓度比较(新奥门31999南海科学考察计划2016年夏季及2018年冬季航次)

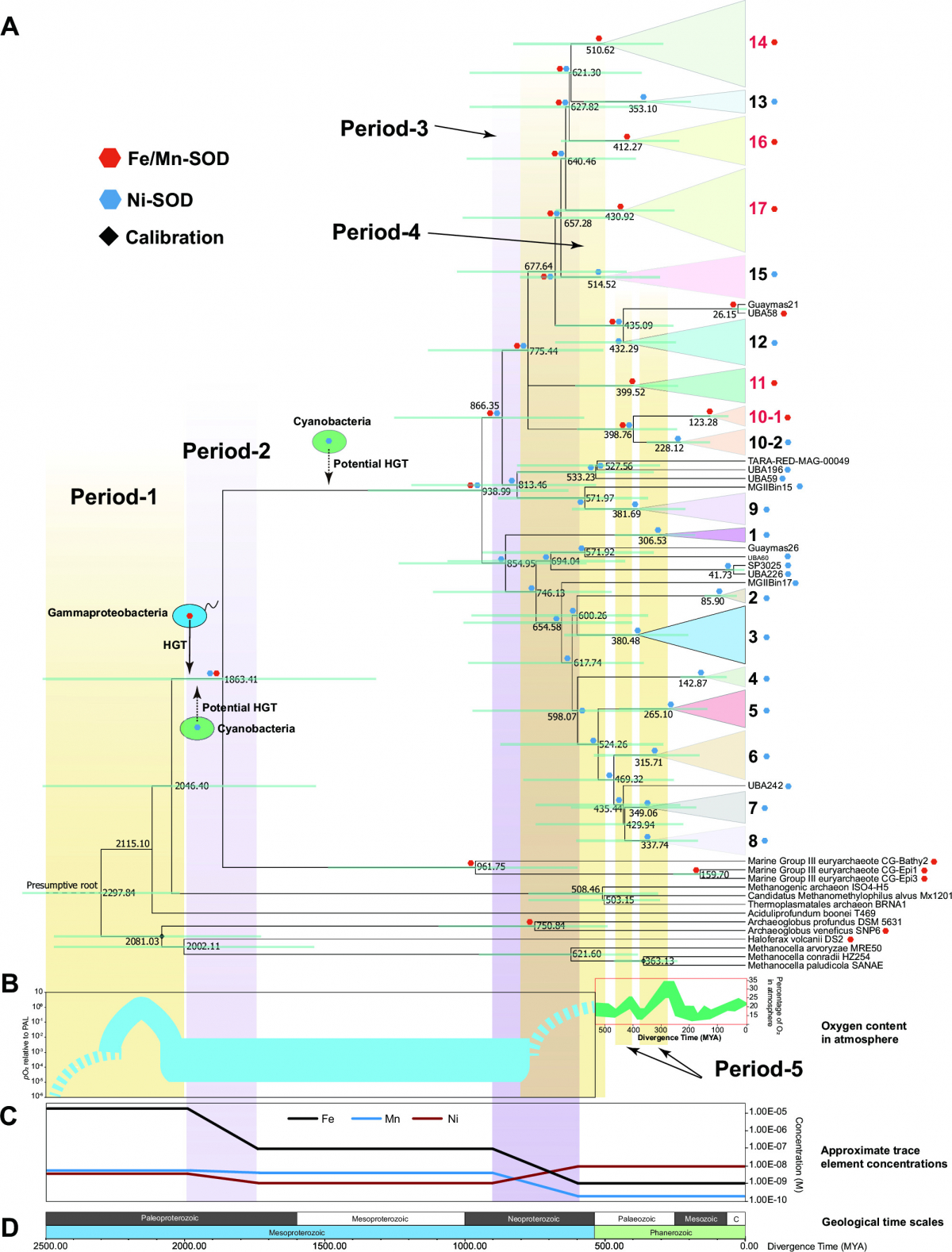

基于系统发育分析和分子钟的进一步研究发现,MGII的SOD基因是其祖先在大约18亿年前基于水平基因转移从细菌处获得的。在距今约9亿年前,MGIIa和MGIIb发生分化,同时两种SOD基因也随之发生了分配,其中MGIIb同时继承了两种SOD后又在一段时间(约6亿年)内发生了连续的物种分化和SOD基因在子代中的分配过程,并最终形成了如今SOD基因在MGII的不同亚群种的分配模式。在整个MGII物种和SOD功能基因分化的过程中,几乎全部分歧时间节点都伴随着对应历史时期氧气浓度的升高事件(例如第一次大氧化时间),并和海水中Fe、Mn、Ni等痕量金属元素的浓度变化呈现一定的对应关系。这进一步说明,地球氧气浓度及海水部分金属元素浓度的变化,在MGII古菌的适应性演化过程中发挥着重要作用。该研究对于我们理解海洋微生物与地球环境的共演化过程具有重要意义。

图2. 含有FeMnSOD的MGII与溶解氧浓度有更好的正相关关系

图3. MGII基因组分子钟显示其演化过程与海洋金属元素含量呈现对应关系。(A)MGII基因组分子钟;(B)地质历史时期地球大气氧气浓度变化;(C)地质历史时期海水Fe离子、Mn离子、Ni离子浓度变化;(D)地质时间尺度。

上述结果近日发表在知名微生物学期刊《Microbiology Spectrum》(Qu Liping, Li Meng, Gong Fahui, He Lei, Li Minchun, Zhang Chuanlun, Yin Kedong, Xie Wei. Oxygen-driven divergence of marine group II archaea reflected by transitions of superoxide dismutases. Microbiology Spectrum. 2024: 12),我院博士生曲立平和硕士生李濛为共同第一作者,我院谢伟教授为通讯作者。