海院科研动态(88)| 南海中尺度涡的跨尺度能量演化研究取得新进展

中尺度涡携带全球海洋动能的90%以上,因而对边缘海环流物质输运、动能传递起到重要的调制作用。受囿于观测及能量诊断方法,目前中尺度涡旋伴随的能量交换尚不明确。

我院海洋大气相互作用研究团队联合中国科学院沈阳自动化研究所、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),基于长达3个月的长航程水下无人潜航器(AUV)观测追踪到西沙海域一次表层涡旋(以下简称“西沙暖涡”)的“增强-减弱-增强”演变过程。为克服坐标系转化带来的误差,引入张量分析法对涡旋演变期间正压不稳定能量进行分解,证实了涡旋各向异性是该涡旋演变的主导因素。

图 1. 西沙暖涡和“海鲸”自主水下航行器(AUV)的轨迹。(a)南海地形及南海暖涡(ITE)轨迹;圆点为ITE中心位置,黄线为西沙ITE范围;黑线表示AUV观测轨迹;(b) ITE的海表面高度异常和半径时间变化;(c)西沙ITE的五个观测阶段。T1-T5分别代表06/08-06/11、06/19-06/23、06/29-07/04、07/10-07/15、07/21-07/26的AUV断面观察。

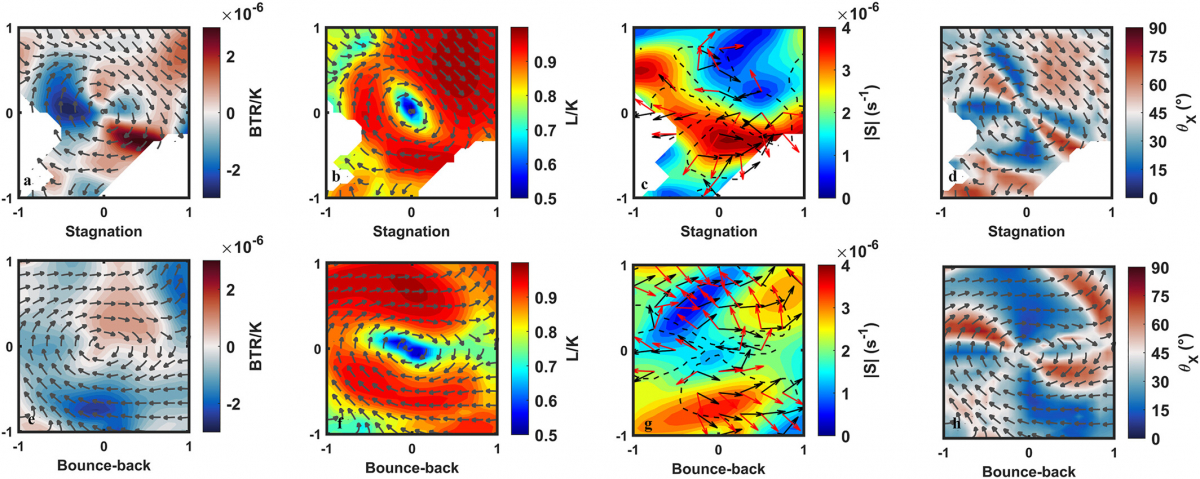

观测表明,西沙暖涡最初(2021年6月初)停滞在西沙群岛,其水平形状为长轴倾斜45°的椭圆形状,垂向结构从双层结构减弱为一透镜状水团(图1)。到2021年7月,西沙暖涡受到背景流的影响强迫东移,逐步恢复为两层结构。能量诊断结果表明,该涡旋演变主要受正压不稳定机制主导。为克服坐标转化带来的流速误差,研究团队将张量分析法引入正压不稳定能量诊断,结果显示,涡流相互作用改变了西沙暖涡椭圆的长轴方向及其各项异性空间分布情况,进而迫使涡旋东移并加强。文章同时给出了基于连续介质的三维的各项异性正压不稳定能量诊断方法(图2),可适用于中尺度与亚中尺度的分离,因而在“中尺度-亚中尺度”之间正压不稳定能量交换的分析中同样具有良好的应用潜力。

图2 (a&e) 正压能量转换与涡动能比率,(b&f) 各向异性能量与涡动能比率分布,(c&g)等值线图为应变分布,红色矢量表示平均流应变方向。黑色矢量表示涡旋各向异性方向;(d&h) ITE的平均各向异性角度变化。灰色流线矢量表示垂直平均涡流方向。上列涡旋停滞时间(6月5日至7月5日),下列为涡旋东移时间(6月9日至7月28日)。

以上研究成果近期发表于中科院大类一区Top期刊《Geophysical Research Letters》(Qiao Jiawei, Qiu Chunhua, Wang Dongxiao, Huang Yan, Zhang Xiaobo. Multi‐Stage Development Within Anisotropy Insight of an Anticyclone Eddy in Northwestern South China Sea in 2021. Geophysical Research Letters. Volume50, Issue19 16 October 2023)。我院博士研究生乔家伟为论文第一作者,我院王东晓教授、邱春华教授为论文共同通讯作者。合作作者包括中国科学院沈阳自动化研究所黄琰研究员、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)张晓波高级工程师。

以上研究得到国家自然科学基金项目、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队和重点项目支持资助。