海院科研动态(77)| 南海北部琼东南盆地深水区物源及输运机制研究取得新进展

深海沉积物作为地球表面物质“源-汇”系统循环的最终归宿,对古海洋、古环境、古气候等方面的研究具有重要意义。南海北部琼东南盆地深水区沉积物的潜在物源区复杂多样,沉积物供给能力、输送样式和影响范围在盆地不同位置和不同地质演化历史时期存在显著差异。

我院海洋能源与可持续发展研究团队聚焦南海北部琼东南盆地深水区,采用沉积学、矿物学和地球化学等方法对研究区两个沉积重力柱样品进行了综合研究,探讨了琼东南盆地深水区现代沉积物的物质来源和输运机制。

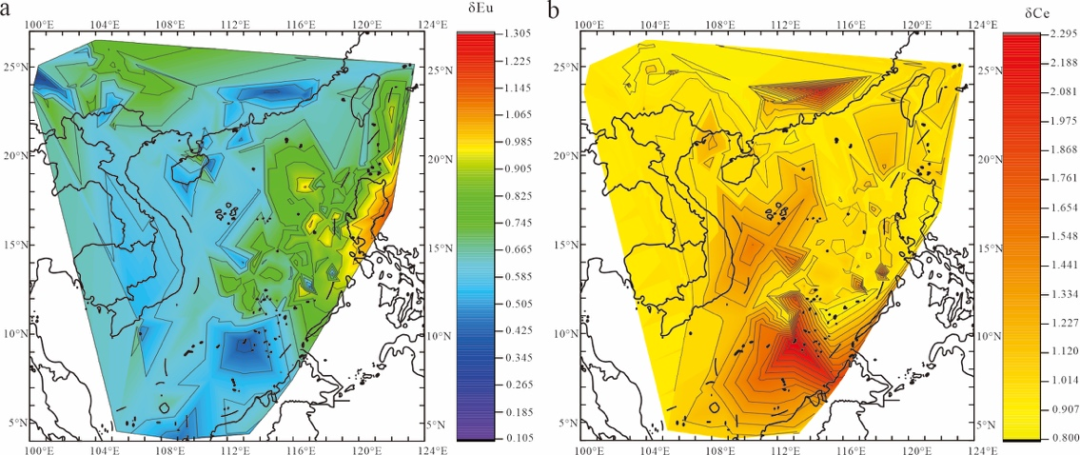

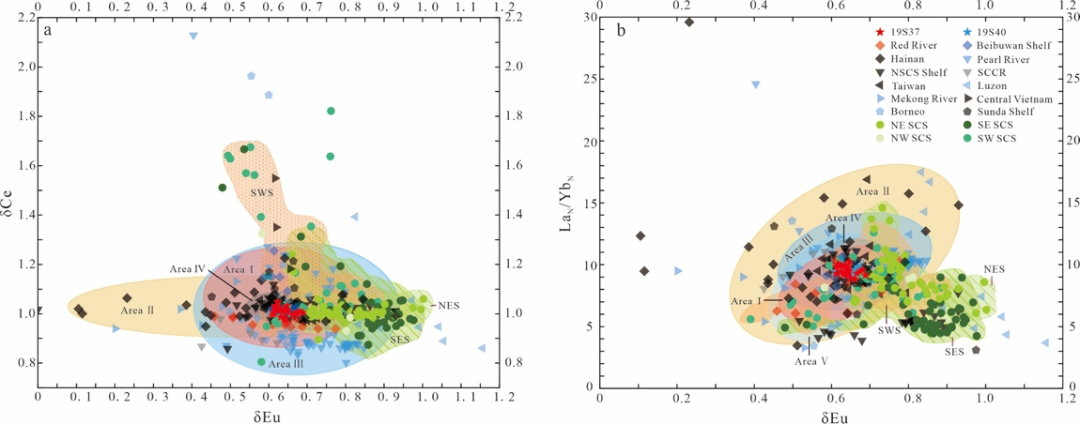

琼东南盆地深水区上更新世—全新世沉积物为混合来源,物源区为红河、台湾、珠江、海南岛、湄公河和越南中部(图1,图2)。来自红河的大量陆源沉积物输入和有利的地貌条件使红河成为19S37和19S40站位沉积物的首要来源。台湾和珠江对包含琼东南盆地深水区在内的整个南海北部的沉积物物源都有显著贡献。海南岛物质来源在琼东南盆地深水区沉积物中所占比例较小。湄公河和越南中部对琼东南盆地深水区沉积物物源的贡献有限。

图1 南海表层沉积物中δEu和δCe空间分布图

图2 (a)南海及周边区域沉积物中δEu-δCe相关性图;(b)南海及周边区域沉积物中δEu-(La/Yb)N相关性图

综合物质来源和南海环流系统分析,提出琼东南盆地深水区沉积的输运模型(图3)。源自红河的大量沉积物进入海洋后,受北部湾南部表层环流、西边界流和上升流影响,沿陆架边缘和峡谷地貌向深海盆地进积。台湾来源沉积物输送到南海的主要机制由深水流、黑潮南海分支和浅层黑潮(限于水柱500m以上)组成。深水流的搬运距离和能力可能比前人研究提出的更为强大,使得台湾成为琼东南盆地现代沉积物的第二大物质来源。来自珠江的沉积物主要由广东沿岸流搬运。海南岛来源沉积物的输运机制可以解释为源区与沉积地点的距离较短。来自湄公河和越南中部山区小河流的沉积物可能由沿岸流和西边界流搬运。

图3 南海北部琼东南盆地深水区输运模式图

(其中红色箭头表示沿岸流和表层流)

以上研究成果近期发表于中科院大类二区期刊《Marine Geology》(Qiang-tai Huang, Yuan-jun Hua, Cheng-lei Zhang, Peng Cheng, Zhi-feng Wan, Tao Hong, Jian-gong Wei. Provenance and transport mechanism of gravity core sediments in the deep-water area of the Qiongdongnan Basin, northern South China Sea)。论文第一作者为我院黄强太副教授,中国科学院广州地球化学研究所程鹏副研究员和广州海洋地质调查局尉建功高级工程师为论文共同通讯作者。来自新奥门31999、中国科学院广州地球化学研究所、广州海洋地质调查局等科研机构的共同作者对本论文做出了重要贡献。

以上研究得到国家自然科学基金、广东省自然基金和广州市科技计划资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.margeo.2023.107043