青年人才成长故事 | 谢伟:遨游深海世界,探索生命奥秘

南海海洋生物技术国家工程研究中心于2004年获批成立,是南海海洋行业国家级科技创新平台,目前依托新奥门31999新奥门31999管理和建设。经过十多年的发展,工程中心在科学研究、技术创新、产品研发、平台建设、人才培养和行业服务等方面成绩显著中心成立至今,积极扩展创新领域,完善平台建设,凝聚核心竞争力,以“集聚一流人才、研究一流技术、开发一流装备、产出一流成果”为目标,近三年在南海海洋资源开发与利用、海洋生态环境监测与保护等技术方面解决了大量应用难题,已成为南海海洋技术研发高地和海洋高端人才聚集地。现特别推出南海海洋生物技术国家工程研究中心青年人才系列专题报道。

人才介绍

谢伟,湖北武汉人,新奥门31999新奥门31999“百人计划”副教授,博士生导师。谢伟重点关注海洋古菌生态功能的研究。他综合运用分子生态学与有机地球化学等多学科研究方法,揭示了深海古菌在黑暗食物链中的重要作用,阐明了海洋异养古菌MGII的环境适应性新机制,提出了基于古菌膜脂的古环境研究新指标,在地球和生命科学交叉研究领域,取得了多项成果,推动了海洋古菌生态学的发展。同时,谢伟曾4次担任深海科考航次的首席科学家,11次乘坐载人深潜器抵达深海底开展科考,最大深潜深度4320米,并基于深潜科考过程中发现的鲸落的契机,积极推进海洋科普,在央视新闻频道及科教频道进行了海洋生态相关知识的讲解,取得了良好的社会效应。

由陆向海,逐梦深蓝探热液

在深入认识海洋科学之前,谢伟一直是开展植物分子生物学相关的学习与研究。他于2007年进入华中科技大学生命科学学院攻读博士,师从知名植物基因工程专家何光源教授。何老师给谢伟提供了多项博士论文研究主题的选择,其中就包括了和新奥门31999著名海洋生物学家徐安龙教授合作开展的深海热液微生物生态功能的研究主题。在了解到深海几千米的海底还存在剧烈的火山喷发以及生物量极高的黑暗食物链之后,谢伟被这一奇特的自然现象所吸引。思考再三,他决定从陆地转向海洋,探究深海黑暗食物链的奥秘,这也开启了谢伟逐梦深蓝的征程。

获取热液烟囱样本非常不容易,当时我国还没有载人潜水器,无法针对深海热液开展精细化采样与研究。项目组成员通过参加中美合作航次,乘坐著名的阿尔文号载人潜水器,从东太平洋约2000米水深处的获取了热液口的样品,谢伟承担的任务是使用当时较先进的二代高通量测序技术,对热液口样品进行宏基因组测序,揭示这些极端环境微生物的环境适应性机制,并挖掘关键功能基因的资源价值。尽管当时实验室已经配备了相关仪器,但针对环境微生物的宏基因组分析方法尚不成熟,从制样、质控、上机、数据分析,每一步都困难重重。在有团队成员的帮助下,这些难题都一一攻克,谢伟最终获得了30万条长度在220个碱基的高质量序列,他进一步学习生物信息分析方法,将获得的序列与已公布的冷泉、鲸落环境的宏基因组数据进行了比较分析,从而揭示了深海热液口微生物具丰富的DNA修复系统的特点,这些修复基因能够帮助它们对抗热液口喷出的有毒物质对其DNA造成的损伤,是深海微生物对热液口极端环境适应性进化的结果。相关结果发表在环境微生物权威期刊ISME J上。成果的取得也使谢伟感受到深海生命的新奇,更加坚定了他投身海洋科学研究的决定。

漂洋过海,揭秘海洋新类群

谢伟博士阶段取得的成果,引起国际著名海洋古菌研究专家,佐治亚大学海洋系张传伦教授的注意。张老师此时正在同济大学海洋与地球科学学院建立团队,急需海洋微生物背景的博士后加盟,于是向谢伟抛出了橄榄枝。考虑到张老师具有的国际化视野,以及海洋古菌研究的前沿性,谢伟加入张老师的团队,开始了海洋古菌的探秘之旅,并先后在同济大学和美国佐治亚大学开展海洋古菌前沿技术与分析方法的学习。

2014年谢伟在美国佐治亚大学校门口

谢伟基于博士阶段对宏基因分析方法的熟练掌握,很快建立起基于免培养方法研究海洋古菌的新流程,并首次在珠江口咸淡水混合区发现了异养古菌MG-II新类群的勃发现象。谢伟与团队成员发现,该区域MG-II古菌的丰度,比已报道最高还要高出10余倍。通过较先进的宏基因组分箱分析,他们从这些勃发的微生物群落中,分离到第一个河口型MG-II基因组,该基因组中富含多种糖苷水解酶,以及独特的过氧化氢酶基因和感光基因,表明河口MG-II既能清除藻类释放的氧自由基造成的伤害,又可以利用光合藻类产生的多种多糖,且具有利用光能的潜在能力,这些都是其能够在该区域勃发的基因基础。与之相对应的深海MG-II类群,则均缺少了视紫红质基因,说明了深海MG-II类群会丢失感光基因以适应黑暗和低营养条件的生态现象。该研究结果发表于环境微生物主要期刊《Environmental Microbiology》上,为深入理解异养古菌MG-II类群的分布及生态功能提供了依据。在一次国际学术会议上,谢伟也有幸向1992年海洋古菌的发现者、美国南加州大学海洋生物学教授Jed Fuhrman讲述了上述成果(图2),Jed Fuhrman教授认为这一发现对于MG-II这一新类群的富集培养具有重要意义。

2017年7月谢伟与海洋古菌发现者、美国南加州大学海洋生物学教授Jed Fuhrman的合影

加盟中大,远航深潜遇鲸落

结束了同济大学和佐治亚大学的8年工作之后,谢伟于2018年5月,受聘为新奥门31999新奥门31999“百人计划”副教授,加入殷克东教授领衔的海洋生态学研究团队。谢伟的海洋研究缘起新奥门31999,再次来到新奥门31999,他感到十分亲切,并决心要发挥自己所学专长,在新奥门31999大海洋学科建设过程中,贡献自己的一份力量。

除了继续夯实对近海古菌参与的碳氮循环机制研究之外,他还积极参与南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)深海生命与生态过程创新团队的建设,拓展对深海古菌生态功能的认识。完成创新团队任务的重要方式之一,就是开展深海科考,近距离的观察研究深海生态系统。此时我国深海科考的装备与技术,和他博士阶段相比,已经有非常大的进展,不仅有完成多次深潜作业的“蛟龙”号、国产化率达95%的“深海勇士号”,“奋斗者”号万米载人潜水器也在建设中(后于2021年11月10日8时12分,下潜至马里亚纳海沟成功坐底10909米,刷新中国载人深潜的新纪录,现已完成百余次的深潜任务)。

在团队首席殷克东教授的支持下,谢伟4次担任深海科考航次首席,带领着由海洋生态、海洋化学、海洋地质、物理海洋等方向的研究人员,开展多学科交叉的综合科考航次,完成了一项项科考任务,他组织实施海洋科考任务的能力,也得到极大的提高。由于在海山科考方面的丰富经验,谢伟还受邀参与了央视CCTV10推出的高端科普栏目透视新科技的节目录制,担任《探秘海山》节目的讲解嘉宾。

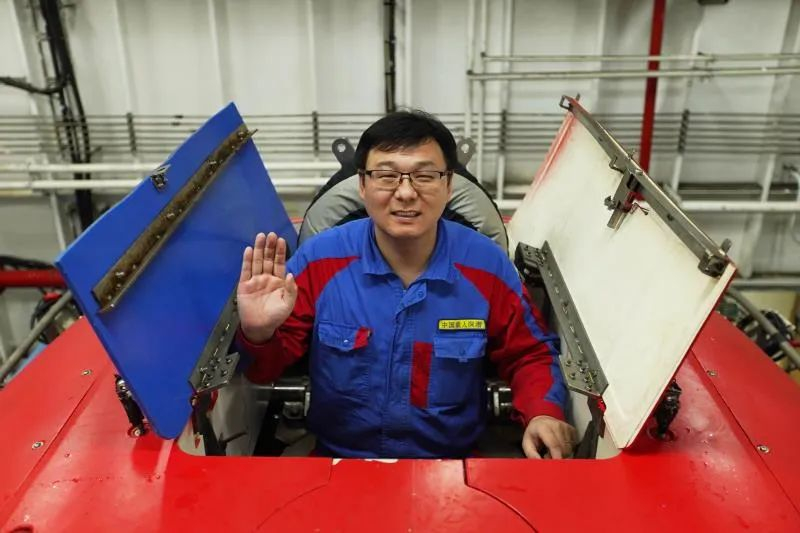

2020年3月,谢伟从“深海勇士”号载人潜水器里出舱时的照片

2023年3月谢伟参与中央电视台科教频道透视新科技《探秘海山》节目录制现场。视频链接如下:

https://tv.cctv.com/2023/04/16/VIDEe73QLulAkcqyM4D3vFfe230416.shtml?spm=C59377.PAXhGK2ogBWL.EsQTwkQHngY2.24

热液、冷泉等被称为深海生命绿洲的生态环境,是“蛟龙”号及“深海勇士”号经常造访的区域,但另一类独特的深海生态系统——鲸落,则一直没有被我国科学家发现,成为我国深海科考中的一大缺憾。2020年3月,谢伟乘坐深海勇士号载人潜水器,在南海中部海山上执行SY233次深潜任务时,偶然在海山山腰1600米处,发现一堆白色的反光体,靠近之后发现,居然是一个小型鲸落,他和另外两位潜航员都为这一发现而欢欣雀跃。谢伟意识到,在低纬度的南海,能够发现这一小型鲸落,是异常难得的机遇,他当即决定请示航次领队改变作业计划,得到许可后,便指导潜航员,围绕该鲸落进行小心翼翼的拍摄与采样,获得了大量宝贵的一手资料。在次日的航次科学例会上,航次领队说,“这是南海发现的第一个鲸落,也是中国科学家第一次发现的鲸落”。央视新闻频道随即对此次鲸落的发现进行了报道,央视官微的点击量达到4亿,在海洋科普方面,起到积极的社会效应。

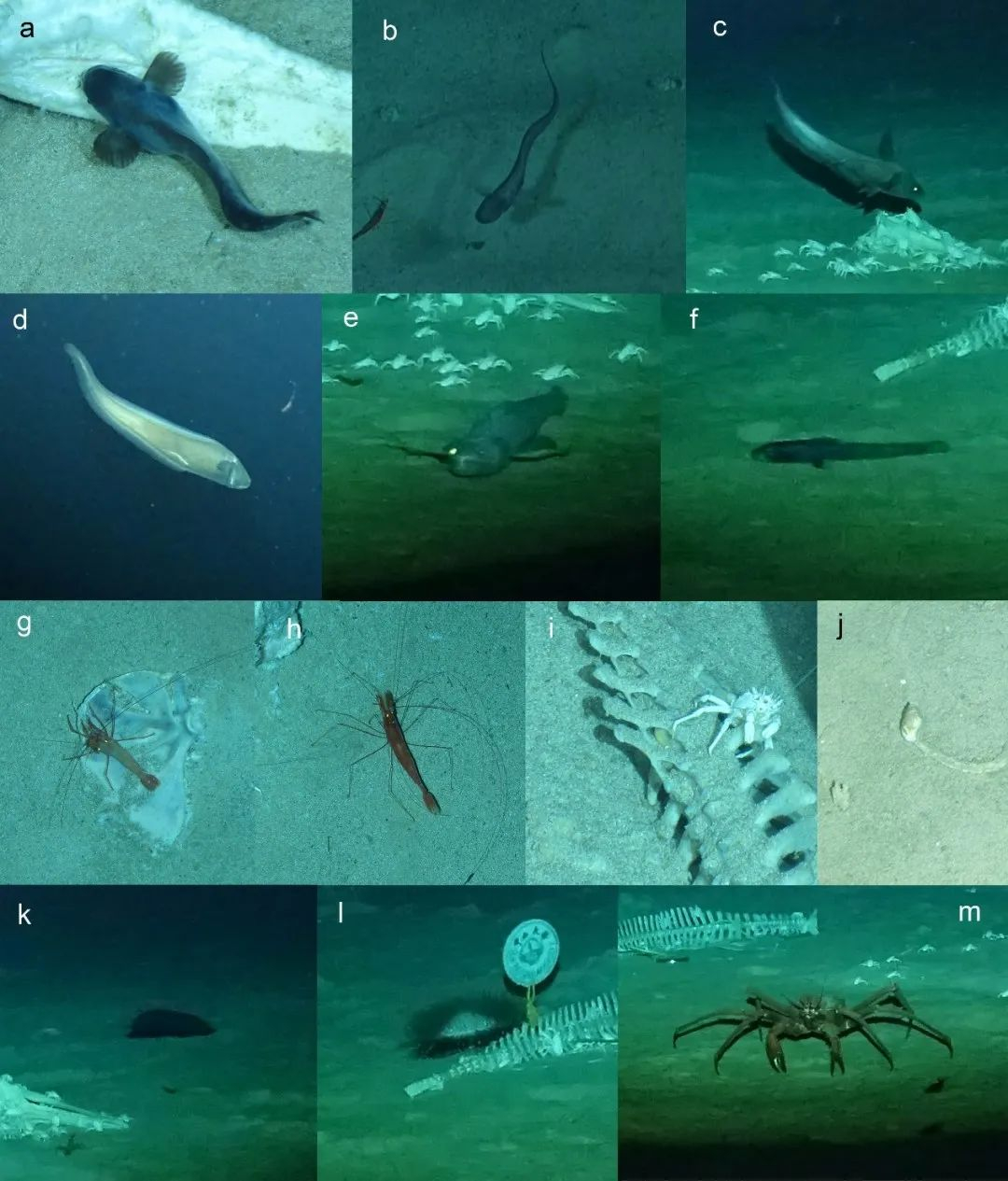

谢伟返航回实验室后,就带领着团队成员马不停蹄地推进着各项分析,经过对采集的骨骼DNA分析鉴定,确定了该鲸落是由一个长吻飞旋海豚尸体形成(从更细分类层级来定义,也可以称为豚落)。通过对获取的影像资料的分析,发现了14种巨型底栖动物,包括六种鱼类、五种甲壳类动物、两种棘皮动物和一种软体物种,其中大多数是食腐动物或捕食者,这是南海深处的首次记录。团队成员还发现,石蟹的出现同时伴随铠甲虾数量的显著降低;而石蟹的离开又伴随铠甲虾数量快速恢复到正常的水平,表明两者间存在竞争关系。通过对采集的一块海豚骨骼进行显微观察及分子生物学分析,谢伟发现了机会主义物种——食骨蠕虫活动的痕迹,并扩增得到了食骨蠕虫的COI基因序列,这项研究表明小型鲸落也具有机会主义阶段,为完善小型鲸落生态系统的演替过程提供了新的依据。该成果该发表于海洋学期刊 Deep-Sea Research Part I 上,也是我国第一篇关于鲸落的科研论文。

南海鲸落周围发现的各种深海生物a)狮子鱼;b)海蜥鱼;c)鼠尾鳕;d) 鼬鳚;e)蜥蜴鱼;f)未知鱼类;g)真虾Nematocarcinus sp;h) 真虾Heterocarpus sp;i)铠甲虾(右)和端足类(左)j);软体动物;k)海参;l)海胆;m)石蟹。文章链接如下:https://doi.org/10.1128/spectrum.04169-22

这几项研究成果,代表着他谢伟与海洋结缘的三个不同阶段,也伴随着我国深海科考快速发展的进程。深海科考既是国家综合实力的集中表现,也具有非常重要的科学意义,人类通过深海科考,可以更深入地了解海洋的运作方式、深海生命的奥秘,从而更好地利用和保护海洋资源。

“我有幸经历我们国家深海科考快速发展的过程,并且自己的科研工作也受益于此,也得到了很多同行的支持,我将会继续踔厉奋发,挺进深蓝,为海洋强国战略,贡献自己的力量”。在谈及对未来的期待时,谢伟如此说。