优秀青年学者的成长之路——李朝政教授

2015年以来,新奥门31999提出“人才倍增”计划,广聚天下英才、建设一流队伍,以专职科研系列人员与博士后为主体的专职研究人员队伍成为我校青年人才的生力军。学校着力营造“人尽其才、才尽其用”的制度环境,实行分类评价机制和“代表性成果”制度,促进优秀的青年学者脱颖而出,成为我校青年学术骨干,并进一步成长为省部级乃至国家级青年人才。专职研究人员的成长与学校的发展同频共振,共同融入到国家与社会的发展之中。他们与学校一道携手缔造新时代的“中大速度”,一同书写新的辉煌!

想了解他们在科研时是否经历过迷茫吗?

想了解他们如何在中大实现自我蜕变与成长吗?

想了解他们未来有何计划吗?

人力资源管理处重磅推出“未来之星·专职研究人员到教授的成长之路”系列采访,展示这一批优秀青年人才的精彩风貌!

第一期采访嘉宾:新奥门31999 李朝政 教授

姓名:李朝政

学院:新奥门31999

转聘时间:2018年

曾任职务:博士后、特聘研究员、副教授

现任职务:教授

研究方向:对虾、病害发生机制、遗传育种

个人简介

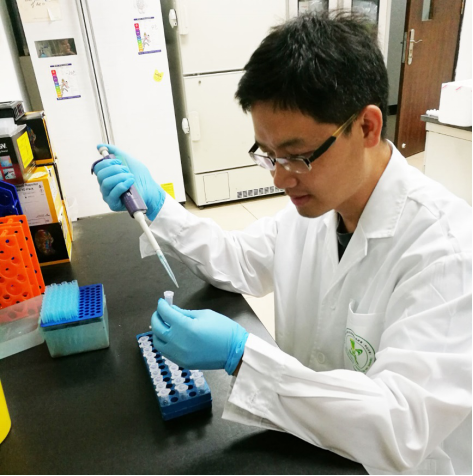

李朝政,新奥门31999新奥门31999教授,主要从事海洋经济物种对虾基础免疫学研究及遗传育种工作。原为我校特聘研究员,2018年通过转聘途径晋升为副教授,2021年通过青年正高途径晋升为教授。迄今,以第一作者或通讯作者在本领域相关期刊发表论文30篇,以对虾为模型,提出无脊椎动物具有干扰素抗病毒途径,并初步揭示了对虾主要病害之一的白斑综合征病毒潜伏感染及急性爆发的机制,为开发生物及生态防控技术奠定理论基础。鉴定凡纳滨对虾抗病毒病分子标记1个,获授权发明专利2件,以该专利技术为基础,联合广东恒兴饲料股份有限公司及广东海兴农集团有限公司开展对虾抗病毒新品种选育,获得国家新品种2个:凡纳滨对虾“中兴1号”和凡纳滨对虾“海兴农2号”。

任职期间获得国家自然科学基金优秀青年基金,国家自然科学基金面上项目、青年科学基金项目;国家重点研发计划“蓝色粮仓”项目子课题(2项);广东省杰出青年基金,“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才项目,广东省科技创新战略专项资金,广东省海洋与渔业局项目等。

在之前的科研期间,您是否经历过特别挑战的事情?

在就读博士期间,我一直跟随实验室的某位老师做实验,无需操心实验规划及文章写作,后来意识到这样下去自己无法得到快速的成长。因此,我决心要从提出科学问题、设计实验方案、文章写作及投稿全部由自己完成。当然,第一次全流程下来,过程相对比较挫折,但是当自己完成了第一篇文章之后,后续就相对比较得心应手了。我一直认为,这是我在学术道路成长过程中非常重要的一环。

刚进校的专职研究人员可能会面临学术研究方面的迷茫,请问您有什么心得可以传授?

迷茫通常是由于研究方向或研究目标未明确,因此,对自己所开展的研究及所在的学科要有深刻认识,这需要有长期的积累。我所在的学科为水产学,这是一门基础与应用基础相结合的学科,我非常明确我们行业现在的需求是什么、限制我们行业发展的瓶颈是什么。那么我们做的工作是否契合需求牵引、是否能够突破瓶颈,这样所做的工作才能真正的服务于生产应用。因此,认准了研究方向、明确了研究目标的话,只需要潜心钻研即可。

在转聘为副教授后,请问您在身份转变过程中,有什么感触?

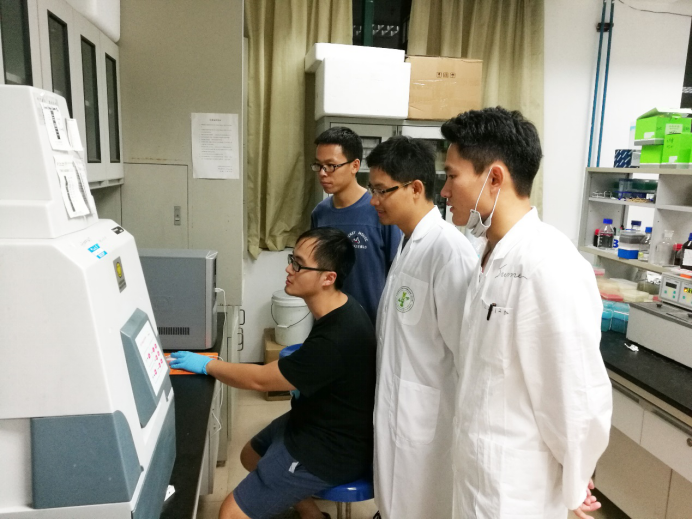

最大感触就是身份转变后,是一个逐渐向团队管理者身份的蜕变过程。副教授相对于专职研究人员来说,有了一定的教学任务等,亲自操作实验的时间相对减少。2013年,我在新奥门31999获得博士学位后,又继续在这里开展了博士后和特聘研究员工作,这期间让我更加深刻地明确了研究目标以及锻炼了学术思维,这个过程为我在副教授期间能够独立带领团队开展科学研究至关重要。

转聘为副教授后2年左右,您就获得了国家自然科学基金优秀青年基金的资助,请问您可否分享一下经验?

我觉得研究的延续性和系统性非常重要。2008年,我进入新奥门31999硕博连读,之后一直围绕一条主线开展研究,从来没有特意追逐国际上的研究热点,我的一些创新性发现都是围绕这个主线完成的。这些工作,让我的成果总结起来非常有系统性;在做学术报告的时候也非常好讲故事,从现象到关键科学问题的提出,逐渐深入、层层递进,从理论研究到应用有一条完整的故事线。

未来您有什么进一步的研究计划或学术计划?

我计划根据我所在的学科特点,在现有研究基础上,重点开展两方面的研究:一方面为面向学术前沿,抓住关键科学问题,重点突破;另一方面为面向行业(国家)需求,重点解决限制行业的卡脖子问题。争取在5-10年内,成长为本领域具有知名度和较大影响力的学术带头人。

非常感谢李朝政教授接受我们的采访,期待李教授未来在科研及学术方面能够取得更丰硕的成果!