青年人才成长故事 | Tham Yee Jun(谭羽俊):海洋大气化学新秀

导语:

南海海洋生物技术国家工程技术研究中心于2004年获批成立,是南海海洋行业国家级科技创新平台,目前依托新奥门31999新奥门31999管理和建设。经过十多年的发展,工程中心在科学研究、技术创新、产品研发、平台建设、人才培养和行业服务等方面成绩显著,2018-2020年期间,工程中心承担科研项目任务342项,其中国家科技项目189项,国家委托任务经费40111.07万元,国家(国际组织)认证实验室1个。中心技术性收入达17322.02万元,专利所有权转让及许可收入达3400万元,研究与试验发 展经费支出达26387.32万元。中心先后获得省部级各类成果奖项10项,发明专利获得授权299件,其中4项技术成果在工程咨询、设计、施工中得到应用,1项形成国家和行业标准。中心成立至今,积极扩展创新领域,完善平台建设,凝聚核心竞争力,以“集聚一流人才、研究一流技术、开发一流装备、产出一流成果”为目标,近三年在南海海洋资源开发与利用、海洋生态环境监测与保护等技术方面解决了大量应用难题,已成为南海海洋技术研发高地和海洋高端人才聚集地。目前工程中心研发人员、实验及管理人员共360余人,仪器设备总值约1.5亿元,办公及科研实验室面积近3万平米。现特别推出南海海洋生物技术国家工程技术研究中心青年人才系列专题报道。

人才介绍:

Tham Yee Jun(谭羽俊),马来西亚华裔,新奥门31999新奥门31999副教授,硕士生导师。在南海海洋生物技术国家工程技术研究中心平台上,他重点关注海洋大气卤素(包括氯、溴、碘)循环机制与化学演化及其过程对空气污染和气候变化的影响和贡献、通过野外观测以及实验室模拟实验探究海洋藻类的卤化物排放机制等。

Tham Yee Jun(谭羽俊)副教授

勤耕不辍,从环境科学到海洋大气化学

谭羽俊于1984年出生于马来西亚怡保市。2004年,他进入了马来西亚博特拉大学(Universiti Putra Malaysia)环境科学学院开始了本科阶段的学习。“在我大学填报志愿时,环境科学还是个比较冷门专业。经过多年的发展,社会越来越关注生态环境问题,环境科学专业目前已经成为了热门专业之一”。谭羽俊骄傲地说着自己的专业。在本科阶段,谭羽俊就积极投身于科研,在学院研究环境污染的老师指导下,开展了酸雨对热带雨林的影响研究。2007年本科毕业后,谭羽俊顺利进入马来西亚博特拉大学环境化学专家Puziah Abdul Latif教授门下攻读硕士学位。经过3年的硕士研究锻炼,谭羽俊仍然觉得自己对环境化学研究的认识很有限。他也开始思索,未来是留在马来西亚,还是应该出国深造。偶然与一位退休大气化学教授的谈话中得知他年轻时在国外留学的经历,引起了谭羽俊对大气化学的兴趣,也坚定了他要出去看一看的想法。硕士毕业以后他便开始积极地申请博士,在2011年获得前往香港理工大学王韬教授课题组进行博士学习的机会。

谈到专业的变化,谭羽俊直言,“从曾经的环境化学转换到大气化学的研究非常不容易并充满了挑战性。首先在认知上,我需要很努力地去学习。另外,我博士的研究需要在不同地方进行野外观测实验。这些地方的条件一般都很艰苦。记得有一次在山顶上的观测实验,为了获得高质量的数据,我们连续2个多月每天背着几十公斤的设备步行2小时到山上观测站点进行维护”。在博士导师王韬教授的悉心指导与严格要求下,经过5年的博士学习,谭羽俊系统地掌握了大气化学研究的知识和方法,并发现了中国沿海及内陆的大气环境中存在非常活跃的氯化学过程及其对臭氧生成有着重要的贡献,为继续深入探究中国大气臭氧的生成机理提供了重要参考。这些成果曾在多个国际学术会议上获得最佳论文奖,并被美国地球物理学会(AGU)选为“国际大气化学的研究焦点”,在AGU EoS杂志上进行了详细报道。

赴欧追梦,从大气转向海洋

博士毕业后,谭羽俊决心继续追求他的科研梦。2017年,他有幸前往芬兰赫尔辛基大学,加入国际知名的大气化学学家、中国科学院外籍院士、欧洲科学院院士、芬兰科学和人文学院院士、Markku Kulmala教授的团队开始博士后研究工作。博士后期间,谭羽俊延续了大气化学的研究方向并将关注转向海洋,开展聚焦于海洋大气环境中碘化物的研究。

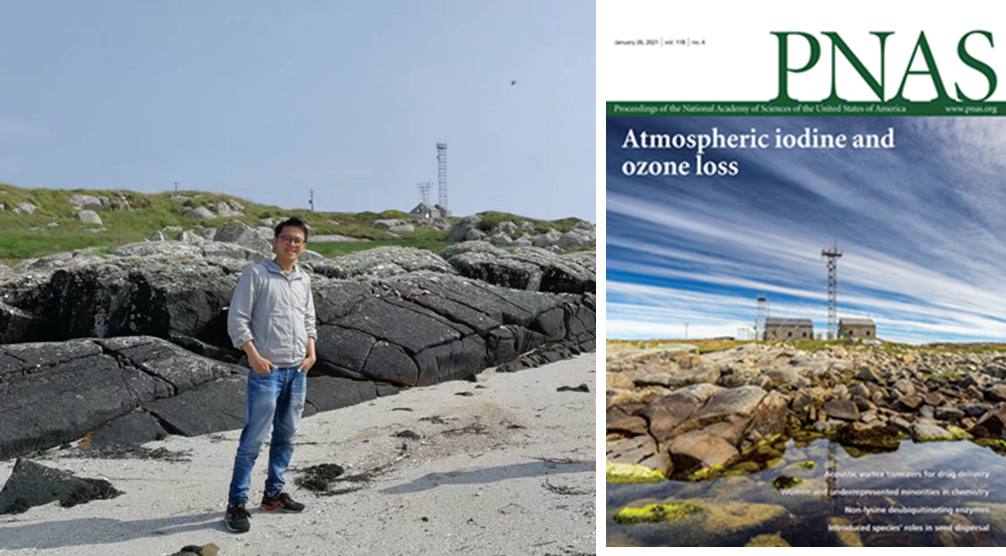

提到海洋大气碘化学,过去甚少受到大家的关注,但海洋排放的碘化物经过大气化学演化后在海洋大气氧化性和全球变暖过程中扮演了重要的角色。1995年诺贝尔化学奖获得者(Paul Crutzen)课题组曾提出了海洋大气碘化学中可能存在重要的循环过程这一个假设,然而一直未获得证实。2018年,带着这个科学问题,谭羽俊前往研究大气碘化学的“圣地”,爱尔兰海洋大气观测站Mace Head,进行了为期3个月的野外观测实验。通过该观测,他证明了实际海洋大气中存在非常快速的活性碘化物非均相循环机制,最终可以促进海洋环境中的臭氧消耗和细颗粒物的形成。2021年1月,这一科研成果作为封面文章发表在PNAS期刊上。

另外一个困扰了大气科学家多年的问题是海洋大气碘化物如何成核和主导颗粒物的形成。作为核心研究成员,谭羽俊在欧洲核子研究组织(CERN)的 Cosmics Leaving Outdoor Droplets (CLOUD)烟雾箱进行了海洋大气碘化物对颗粒物形成机制的模拟实验研究。经过团队三年多的不断深入探索,他们揭示了以碘酸(HIO3)为主导的新碘化物成核机制,并发现在全球海洋大气中碘化物的成核可快速生成颗粒物,相关成果发表在国际顶级期刊Science上,谭羽俊为论文第二作者。

这些经历让谭羽俊逐步成为了海洋大气化学研究的科研新秀,初露锋芒。

2018年在爱尔兰Mace Head海洋大气观测站; 论文作为封面文章发表在PNAS

叶落归根,来华开启新篇章

虽然在马来西亚出生和长大,谭羽俊会说非常流利的中文。“虽然我出生长大于马来西亚和从小受英语教育,父母非常注重我们的中华文化教育。在家里父母鼓励我们学习中文,常常提醒我们要珍惜中华文化传统,并不要忘记自己的根”,谭羽俊坦言。

人情重怀土,飞鸟思故乡。在博士及博士后期间经过多次访华参加野外观测实验和科研交流,感受到中国的科研环境越来越好,谭羽俊暗暗决定,在选择下一站科研工作地时,选择中国!在家人的支持下,结束了芬兰的博士后工作后,他决定回到自己祖父出生的地方开启新篇章,投身中国的海洋科学事业,为祖国海洋与大气交叉学科领域贡献一份力量。

2021年初,谭羽俊加入了新奥门31999新奥门31999,担任“百人计划”副教授,在海洋环境化学研究团队开展海洋大气化学的研究。入职1年多来,谭羽俊积极参与南海海洋生物技术国家工程技术研究中心、珠江口海洋生态环境教育部野外科学观测研究站等平台建设工作,并跟随院长带领的团队,前往国家海洋局珠海海洋环境监测中心站进行调研。在学院的支持下,谭羽俊已开展南海藻类的卤化物排放机制和海洋大气碘循环机制与化学演的系统研究工作。该工作获得了国家自然科学基金委员会面上项目和广东省自然科学基金面上项目的资助。同时,谭羽俊也活跃于国内外学会如Surface Ocean - Lower Atmosphere Study(SOLAS)、欧洲地球科学联合会(EGU)、中国环境科学学会、广东省环境科学等的学术活动。

谈到对未来的科研期望,谭羽俊表示,“科研的本质是不停的探索,所以我对未来海洋大气化学的研究充满了期待。我一直相信机会总是属于勤奋和有准备的人们,希望通过我们不断的学习和运用敢于创新的精神进一步揭开海洋-大气的神秘面纱,也希望通过我们的科研工作可以引起学生对该研究领域的兴趣”。

2019年在日本札幌参加SOLAS国际学术会议