海院科研动态(54)| 深海冷泉区海参适应机制研究取得新进展

在海底沉积界面之下,甲烷、硫化氢或烃类等流体以喷涌或渗漏方式溢出,形成具有高压、低温和低氧等特征的海底冷泉区,并孕育了极为特殊的深海生态系统。尽管冷泉区的缺氧和无光环境限制了生物的光合作用,但海水中甲烷厌氧化古菌和硫酸盐还原细菌参与化学反应,却能为化能自养微生物提供碳源和能量。冷泉区的部分动物可通过与化能自养微生物共生来获取能量,但也有部分不依靠化能自养微生物的非共生动物存在。那么,这类非共生物种的环境适应性及其遗传学机制是怎样的呢?深海海参(Chiridota heheva)主要生活在冷泉或热液等深海还原性环境中,主要以悬浮或沉积的有机质为食,可被用于探究非共生物种适应深海还原环境的遗传学基础。

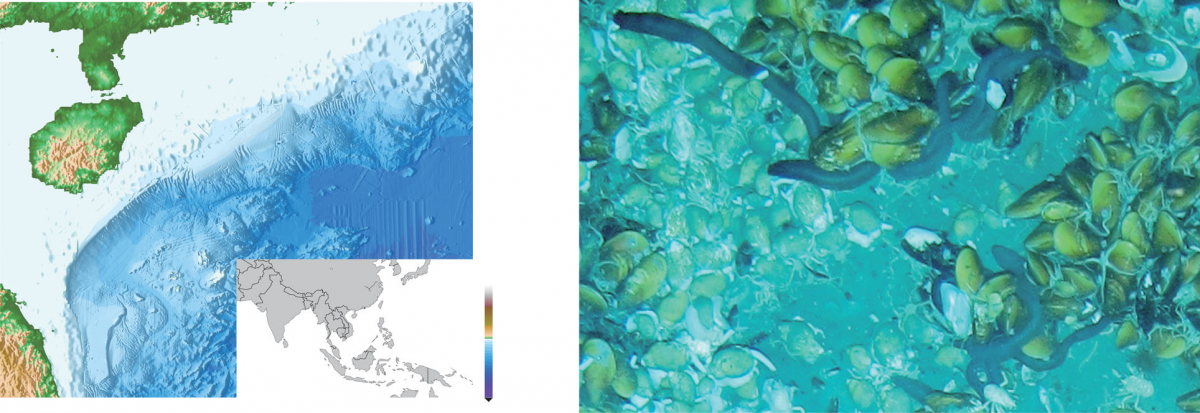

2019年,我院何建国教授研究团队利用“深海勇士”号载人深潜器,获得了南海“海马”冷泉区的深海海参样品(图1)通过组装和注释该物种的高质量基因组,解析了其演化历史和深海适应机制。

图1 采样点及冷泉区深海海参(Chiridota heheva)的生存情况

研究发现,深海海参基因组中的Aerolysin-like蛋白家族与海葵等刺胞动物的Aerolysin-like蛋白亲缘关系较近,且存在显著扩张(图2)。与海葵利用Aerolysin-like蛋白消化食物中的细胞类似,冷泉区海参Aerolysin-like蛋白家族的扩张可能协助其消化具有难以破坏的多层膜结构的部分微生物,从而可在深海还原环境中获取能量。

图2 Aerolysin-like蛋白家族在深海海参基因组中显著扩张

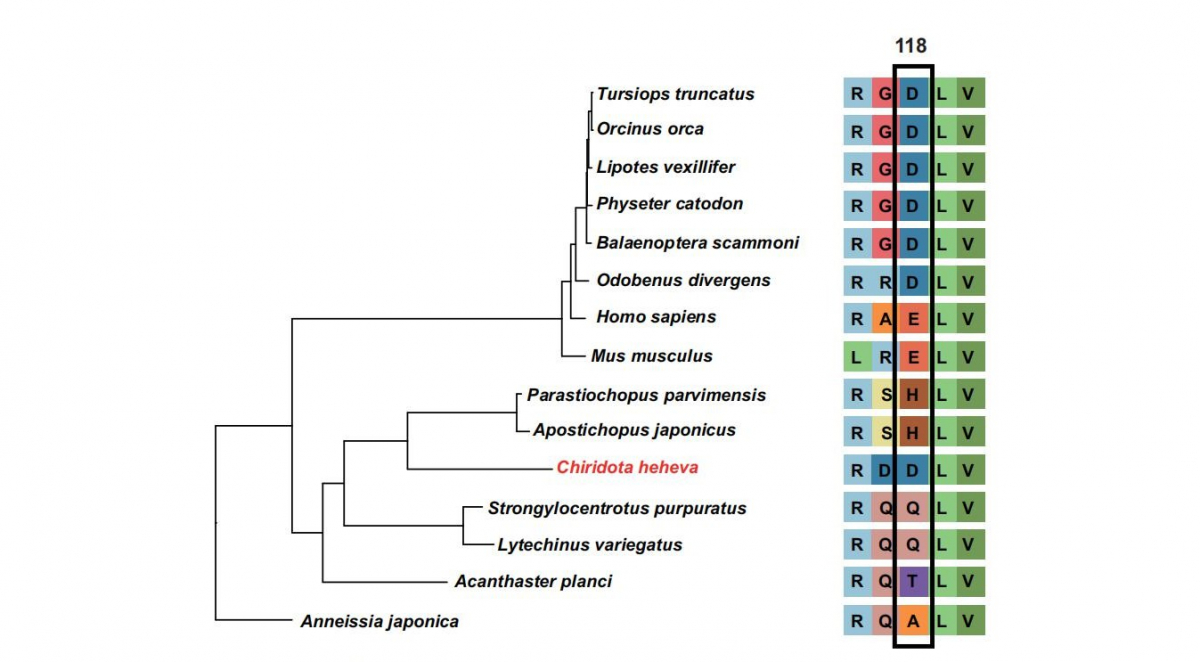

研究也发现,深海海参中多个参与低氧适应的基因受到正选择。其中,LHPP基因中的一个氨基酸位点在深海海参和鲸豚类动物中同时受到正选择(图3),说明深海海参与其他物种可能具有相似的低氧适应机制,这为生物低氧适应性研究提供了现实依据。

图3 低氧相关基因(LHPP)在深海海参和鲸豚类生物中受到正选择

以上研究成果于2022年3月发表在中科院大类二区Top期刊Communications Biology (Long Zhang, Jian He, Peipei Tan, Zhen Gong, Shiyu Qian, Yuanyuan Miao, Han-Yu Zhang, Guangxian Tu, Qi Chen, Qiqi Zhong, Guanzhu Han, Jianguo He, Muhua Wang. The genome of an apodid holothuroid (Chiridota heheva) provides insights into its adaptation to a deep-sea reducing environment. Communications Biology, 2022, 5:224)。我院博士研究生张龙及何键副研究员为文章的共同第一作者,我院何建国教授及王牧骅副教授为文章的共同通讯作者。

知名科技新闻网站New Scientist对文章的研究成果进行了报道,介绍了深海海参的深海适应性机制。

该研究得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队建设科研经费的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s42003-022-03176-4

New Scientist报道链接:https://www.newscientist.com/article/2293259-sea-cucumber-has-modified-genes-to-help-it-live-on-hydrothermalvents/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=news