海院科研动态(50)| “拐弯型”海底峡谷的地貌-沉积演化过程研究取得新进展

海山等海底障碍物导致的海底峡谷拐弯现象普遍存在于全球海洋环境中。受地形分辨率低和取样精确度差等因素影响,传统的海洋地质调查方法很难详细和准确的研究海山-浊流交互作用过程。现有研究多采用水槽和计算机模拟的方式,尝试揭示不同能量浊流在简单地质条件下遇到海底障碍时的流体动力过程。由于这些研究方法设置的实验条件与海底真实环境相去甚远,且不能解决海山-浊流交互作用过程中的地貌形态重塑问题,因此相关研究存在一定的不确定性。

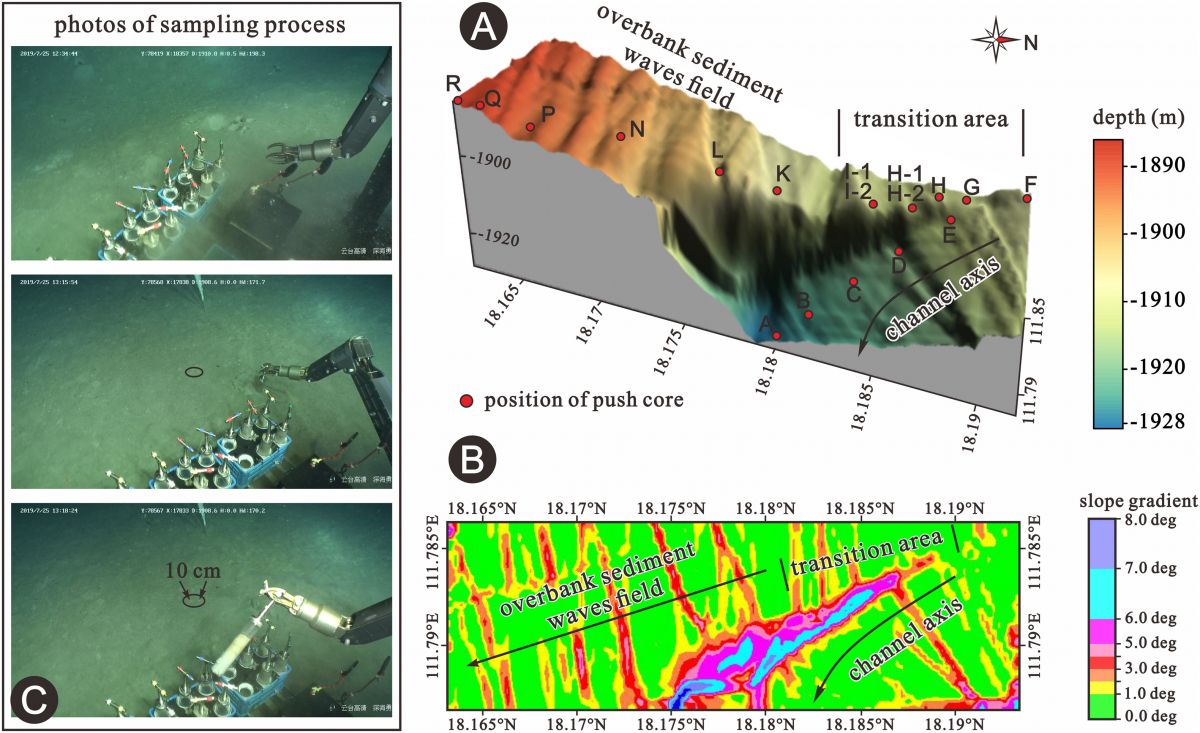

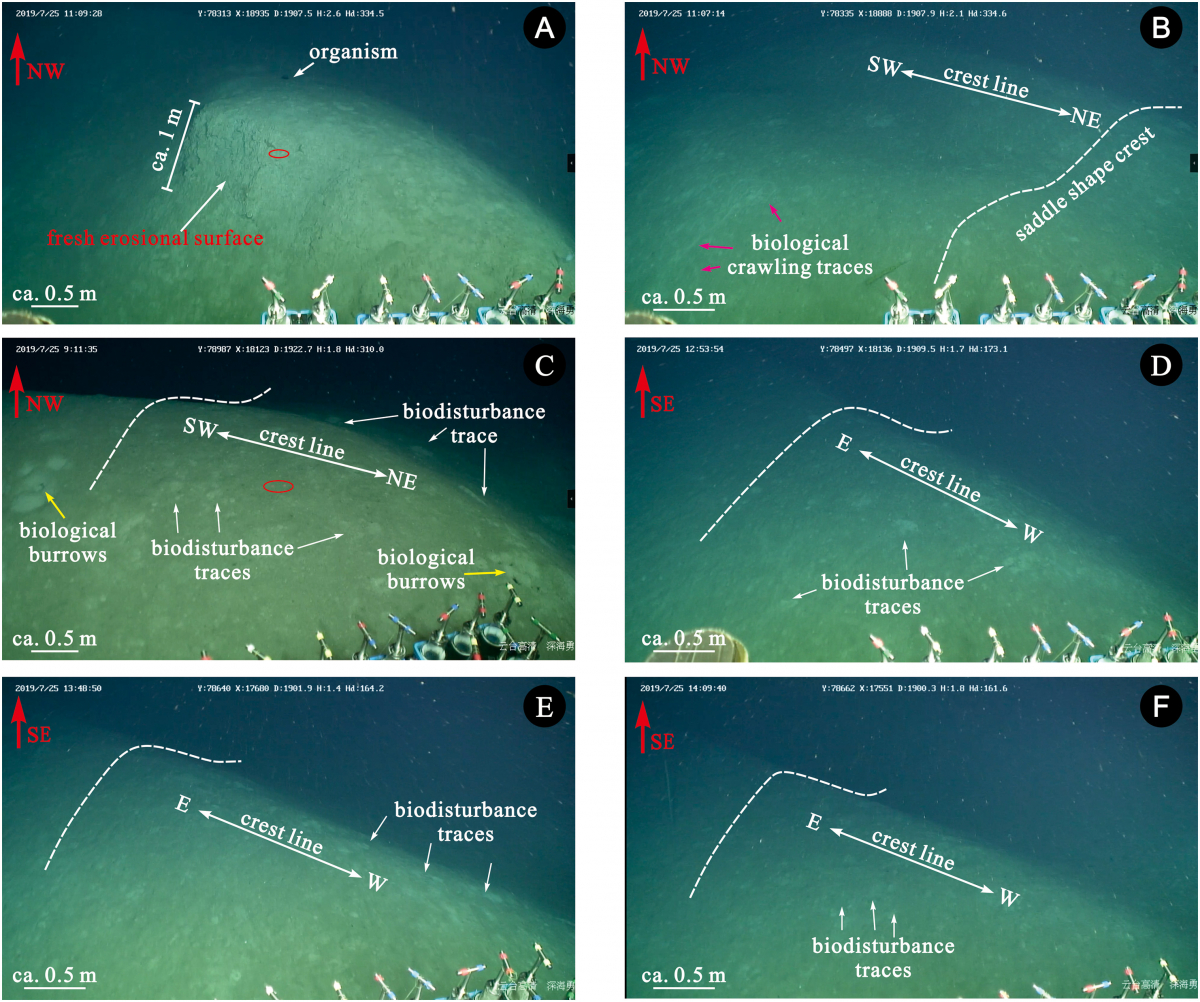

2019年,我院苏明教授搭乘“深海勇士”号载人深潜器,于海南东部陆坡万户海山区脚下的海底峡谷拐弯区获取了该区峡谷内部和溢岸区的高精度海底地形数据、原位沉积物柱状样和高分辨率视频录像等资料(图1)。通过综合分析所发现溢岸区发育了浊流主控的沉积物波,探讨了海山-浊流交互作用过程及地貌演化过程。研究认为,海山对浊流的反射和折射可进一步增加浊流厚度和沉积物浓度,从而加强其侵蚀能力,受单向倾斜地形影响而被折射的浊流单侧流动可侵蚀海床,进而出现海底峡谷的拐弯现象(图2)。

本研究成果提供了浊流在复杂地貌下与海山的交互过程及其地貌重塑的现实案例,可为认识海山影响下的浊流发育和沉积过程提供了科学依据。

图1 海南东部陆坡万户海山区海底峡谷精细地貌特征

图2 研究区拐弯型海底峡谷地貌-沉积演化模式

以上研究成果发表于中科院大类二区期刊《Geomorphology》(KunwenLuo, ShanLiu, MingSua, HaitengZhuo, HeqiCui, HuiChen, YapingLei, MingdongYu. Geomorphology of a bended submarine canyon in Wanhu Seamount region, northern South China Sea: insights from manned submersible observation and measurement)。我院博士研究生罗坤文为文章的第一作者,苏明教授为通讯作者。

该研究得到了国家自然科学基金、南方海洋实验室创新团队建设科研经费、博士后基金、广东省重点领域研发计划以及中国-东盟海上合作基金项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107902