海院科研动态(43)| 冷泉碳酸盐岩Mo同位素特征及其海底甲烷渗漏示踪研究取得新进展

由于Mo具有在全球开放海水中的滞留时间较长(约44-78万年)、含量均一(110nM)以及同位素值稳定(+2.3‰)等特点,海洋沉积物中钼(Mo)同位素特征已成为一个重要的地球化学指标,被广泛应用于重建古海洋氧化还原环境以及成岩过程的生物地球化学过程。作为一种氧化还原敏感型元素,Mo在氧化水体中以钼酸盐(MoO42-)的形式存在,而在厌氧/硫化水体中,钼酸盐则与硫化氢(H2S)反应形成硫代钼酸盐(MoO(4-x)Sx2-; x=1, 2, 3, 4)。研究发现,当H2S浓度低于11 μΜ时,钼酸盐转化为硫代钼酸盐并不完全,且该转化过程可形成一系列中间产物并伴有明显的同位素分馏现象;当H2S浓度高于11 μΜ时,水体中钼酸盐可全部转化为四硫代钼酸盐(MoS42-)沉淀,并进入沉积相,基本上不发生同位素分馏现象。因此,在高度硫化水体中的沉积物Mo同位素特征常用于反映水体Mo同位素值。例如,黑海深部高硫化水体下覆表层沉积物的Mo同位素特征跟现代氧化海水基本一致(均为+2.3‰)。

海底甲烷渗漏(即冷泉)是经由海底沉积物向海水排放的甲烷,可直接影响海水和大气的甲烷浓度,对全球气候变化和碳循环均产生了重要的影响。但是,海水中大量硫酸盐离子可与大部分渗漏的甲烷在沉积物中相互反应,阻止甲烷向海水的释放,即发生了所谓的硫酸盐驱动的甲烷厌氧氧化反应。在该反应过程中,产生的大量硫化氢和碳酸氢根离子可促进一系列具有特征性Mo同位素组成的自生硫化物(如黄铁矿)和碳酸盐的形成。可见,Mo元素的富集及其同位素分馏行为很大程度上受硫化氢浓度的影响,因此,研究甲烷喷溢过程对Mo循环及其同位素组成所造成的影响,并探讨利用Mo同位素示踪冷泉区的成岩环境是非常有意义的。

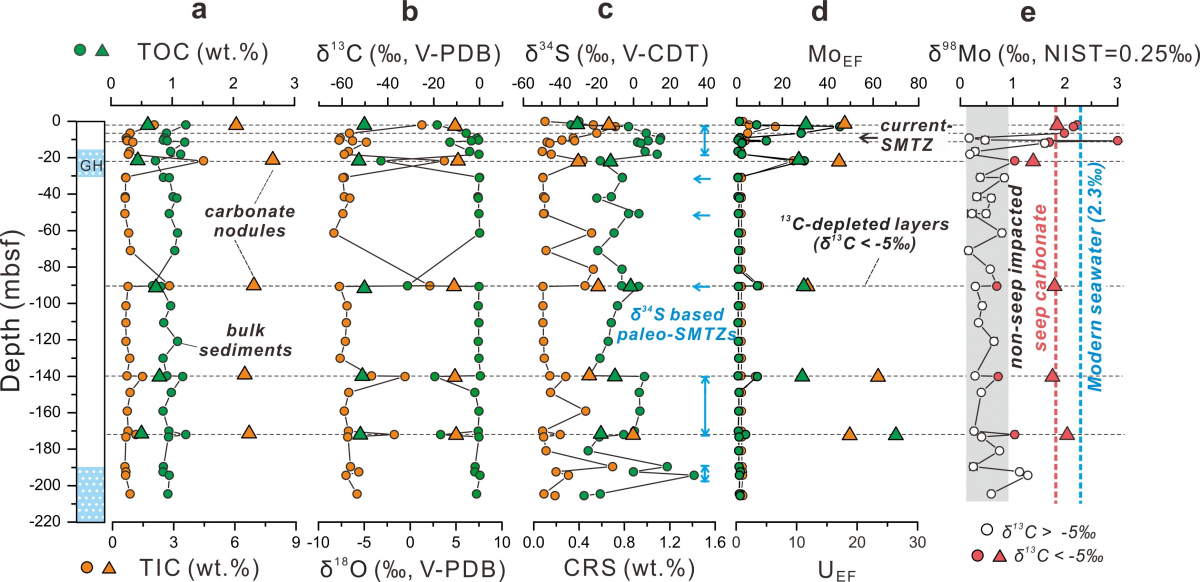

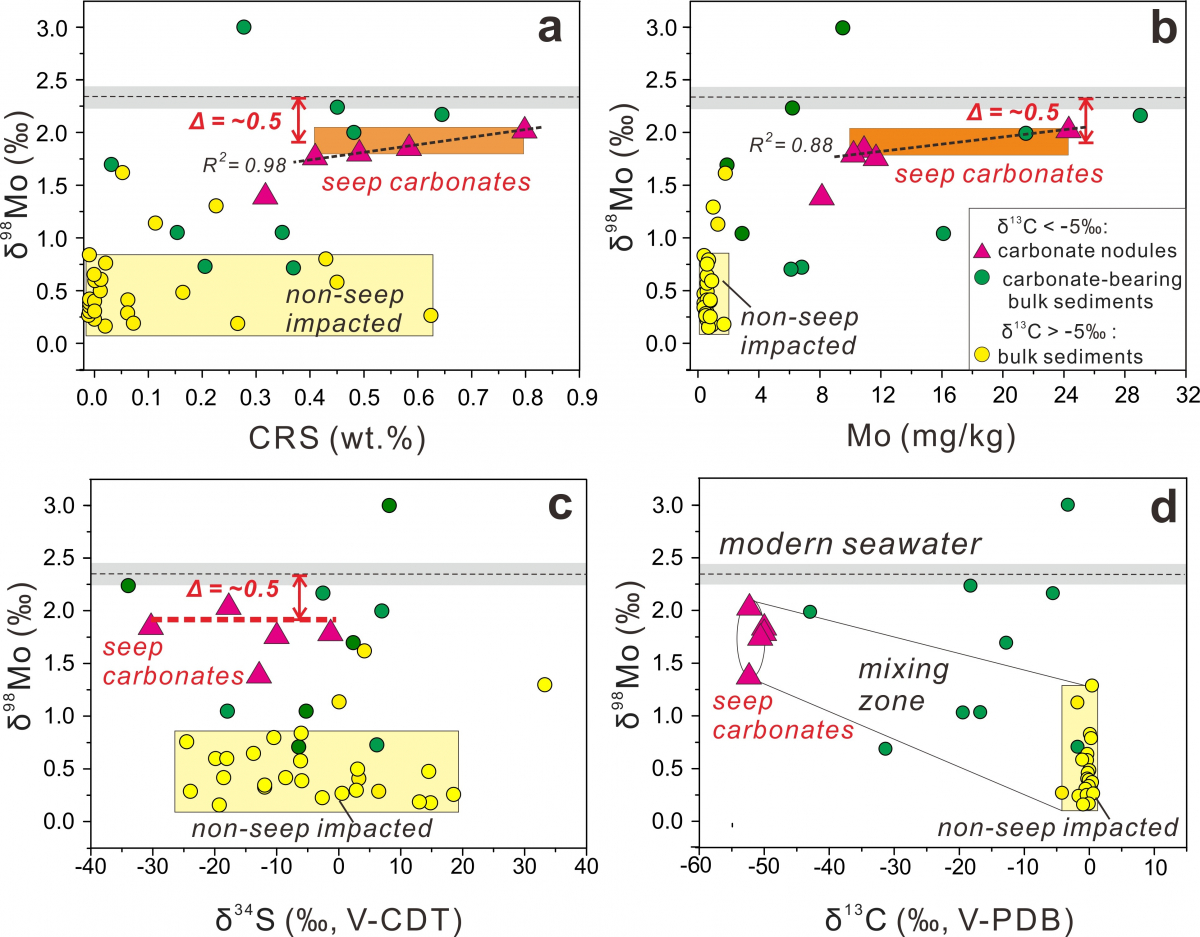

为了回答这一科学问题,我院孙晓明教授林志勇博士后等人将目标集中于南海东沙海域的一根长达230 m、其不同深度均发育有典型的冷泉碳酸盐结核、代表一个典型的动态冷泉系统的钻孔(GMGS2-16)。通过系统分析该钻孔中的冷泉碳酸盐结核和沉积物样品中Mo含量及同位素组成,发现不同层位发育的冷泉碳酸盐结核均表现出明显的Mo含量富集特征。更重要的是,不同层位中结核的Mo同位素组成也非常一致(约为+1.9‰),与现代海水的Mo同位素值非常接近(图2);而未受到甲烷活动影响的沉积物则未表现Mo含量富集,且具有较低的Mo同位素组成特征(+0.2-+0.8‰)。黄铁矿含量以及硫、碳、氧同位素组成特征分析结果表明(图2),这些碳酸盐结核可代表该区域不同时期甲烷强烈喷溢过程中所形成的大量硫化氢促使孔隙水中的钼酸盐全部转化成四硫代钼酸盐,并被同期形成的黄铁矿吸收并保存于碳酸盐结核,从而导致冷泉碳酸盐结核表现出明显的Mo含量富集以及较高的Mo同位素组成特征。因此,强烈硫化的冷泉系统有望成为记录古海水Mo同位素的另一个重要指标。

图1. GMGS2-16研究站位中冷泉碳酸盐结核和自生黄铁矿的形貌和结构特征。(a-b)沉积物中发育的碳酸盐结核(nodule);(c)双壳类生物贝壳碎片;(d)碳酸盐结核中的碳酸盐微晶(carb),及其周围的粘土(clay)和石英颗粒(Q);(e-g) 碳酸盐结核中的碳酸盐微晶(carb)和莓球状黄铁矿(Fram);(h-i)沉积物中的自生黄铁矿颗粒。

图2. GMGS2-16研究站位碳酸盐结核和沉积物的地球化学特征。(a)有机碳和无机碳含量;(b)无机碳的碳、氧同位素组成特征;(c)硫化物含量及其硫同位素特征;(d)Mo, U的富集程度;(e)Mo同位素组成特征。

图3. 冷泉碳酸盐结核和沉积物的Mo同位素组成和各项地球化学指标的关系示意图。

该研究首次报道了海域天然气水合物赋存区冷泉碳酸盐岩的钼(Mo)同位素组成特征,并从中揭示其与海底甲烷动态渗漏过程中和硫、钼相关生物地球化学过程之间的关系。同时提出,冷泉碳酸盐岩Mo同位素特征可用于揭示古海水的Mo同位素组成。研究成果发表在地球化学权威期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》上(Zhiyong Lin*, Xiaoming Sun*, Harald Strauss, Michael E. Böttcherf, Yang Lu, Jinqiang Liang, Jie Li, Sümeyya Eroglu, Jörn Peckmann. Molybdenum isotope composition of seep carbonates – Constraints on sediment biogeochemistry in seepage environments. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2021, 307: 56-71)。我院林志勇博士为第一和通讯作者,孙晓明教授为共同通讯作者。

该研究得到国家自然科学基金、国家重大研发计划和广东省促进经济发展专项资金(海洋经济发展用途)等联合资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703721003112