海院科研动态(49)| 海底热液活动的生物示踪研究取得新进展

如何在广阔的海洋中寻找海底热液硫化物矿藏,一直备受海洋地质学家的关注。 长期以来,海底热液活动示踪方法多采用含金属沉积物指数(MSI)、稀土元素正Eu异常和有机地球化学特征等沉积物全岩分析方法。海底沉积物富含大量生物壳体,其中又以浮游有孔虫壳体最为常见。那么有孔虫壳体矿物学及地球化学特征能否应用于热液活动示踪呢?

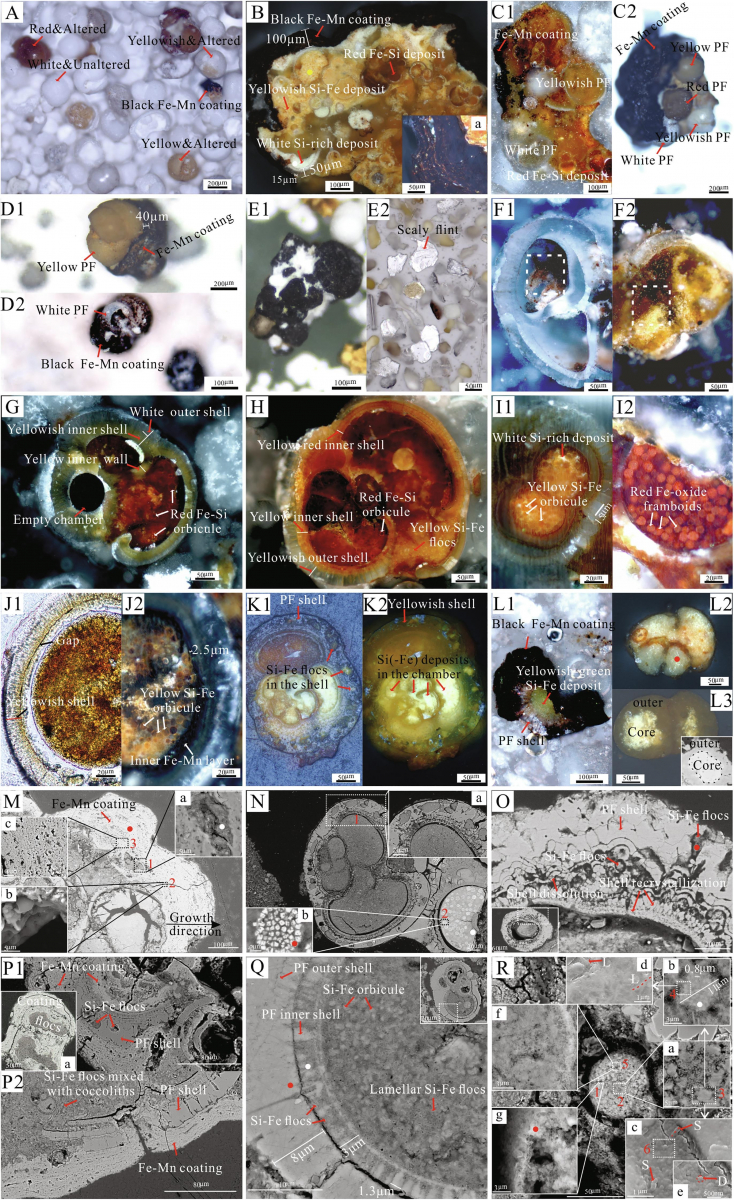

我院孙晓明教授研究小组博士生陈宪等对西南印度洋中脊尚在活动的龙旂热液区附近表层沉积物S29-16中的钙质软泥开展了研究。前人通过全岩MSI指数认为它属于非含金属沉积物,但此次研究中,陈宪等通过系统分析钙质软泥中有孔虫壳层微观形态(图1)以及Si-(Fe) 氧化物、Fe-Mn结皮和蚀变有孔虫壳体之间的共生序列及其相关性(图2)等,发现该沉积物其实是存在热液活动信号(Si-Fe沉积)的,只是被后期形成的富稀土的水成自生组分(Fe-Mn结皮)所掩盖了,导致全岩分析方法难以鉴别,进而得出该沉积物属于非含金属沉积物的错误结论。因此我们的研究结果发现: 借助全岩分析方法,利用沉积物进行热液活动示踪的时候需要谨慎,可能会忽略掉被掩盖了的热液信号。

此外,本研究首次利用高精度LA-ICP-MS面扫法揭示了热液活动加速沉积物发生成岩作用的机制:广泛扩散的热液流体所形成的热液产物可通过元素释放方式(矿物溶解-重结晶)对沉积物进行成岩改造,并促进和参与水成Fe-Mn沉积过程。

以上研究成果发表于中科院大类二区Top期刊《Ore Geology Reviews》(Xian Chen, Xiaoming Sun*, Zhongwei Wu*, Jianlin Liao, Hongjun Chen. 2021. Formation of Fe-Mn coatings on foraminifera from the ultraslow-spreading Southwest Indian Ridge: Implications for hydrothermal and diagenetic overprints in sediments. Ore Geology Reviews, 138:104377)。我院博士研究生陈宪为第一作者,孙晓明教授和吴仲玮副研究员为共同通讯作者。

该研究得到国家自然科学基金、国家重大研发计划和中国海洋矿产资源研究开发协会等联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104377

图1 样品S29-16浮游有孔虫和矿物图版

图2 有孔虫、Si-Fe沉积和Fe-Mn结皮共生序列关系