海院科研动态(40)| 晚中新世-上新世亚洲夏季风变化与热带太平洋温度及沃克环流关系取得新进展

由于具有持续的全球变暖和减弱的沃克环流等特征,上新世古气候记录是预测未来气候变化的重要历史依据。然而,该阶段古亚洲夏季风如何演变、控制机制如何等问题目前仍存在争议,这限制了我们对未来季风行为的预测。我院王梦媛副教授及其合作者利用南海北部——琼州海峡钻孔沉积物,重建了基于生物标志物的古气候记录。通过对沉积物中长链不饱和烯酮和甘油二烷基甘油四醚化合物(GDGT)的研究发现,二者与在特定区域夏季风引起的上升流/混合流作用的强度变化相关,可作为替代指标重建晚中新世-上新世夏季风变化记录。如,距今5.6 Ma(560万年前)至4.3 Ma之间,重建的海表温度数据有效的捕捉了上新世较温暖的气候条件下夏季上升流将底层冷水流带入海表导致的海表温度降低现象。

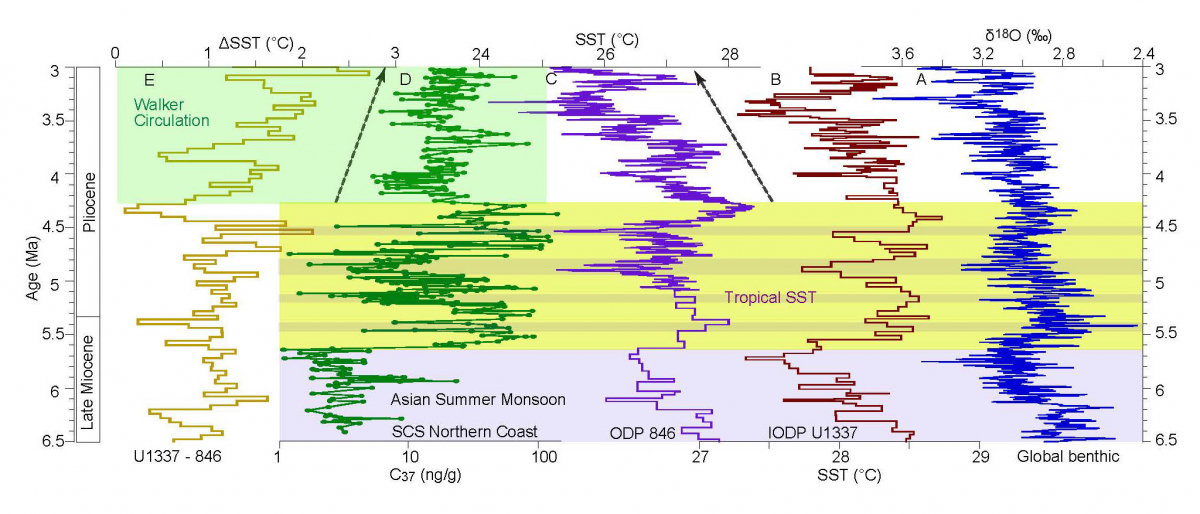

另外,对沉积物中多个生物标志物代用指标的研究结果一致显示:晚中新世-上新世夏季风变化经历了3个历史阶段:(1)6.5 Ma至5.6 Ma大幅减弱期;(2)5.6 Ma至4.3 Ma增强期并伴随加大幅度的摆动;(3)4.3 Ma之后的减弱期(伴略微增强的阶段趋势)。上述的3个阶段性变化特征在已发表的陆地和海洋夏季风记录中都有体现。研究发现,约4.3 Ma之前,夏季风强度与热带/全球温度紧密对应,显示了热带温度的主导地位。而此后的夏季风强度增加则与热带/全球温度变化趋势相反,表明逐渐发育的沃克环流开始影响上新世晚期的夏季风强度。因此,热带温度和沃克环流似乎共同控制了晚中新世-上新世夏季风演化。

图1 晚中新世-上新世亚洲夏季风变化与热带太平洋温度及沃克环流关系

上述成果发表于中科院大类一区top期刊《Earth and Planetary Science Letters》 (Mengyuan Wang, Huanye Wang, Zhixin Zhu, Xiaoqiang Yang, Ke Zhang, Yancheng Zhang, Weiguo Liu, Zhuo Zheng, Yongqiang Zong*, Zhonghui Liu*. Late Miocene-Pliocene Asian summer monsoon variability linked to both tropical Pacific temperature and Walker Circulation. Earth and Planetary Science Letters, 2021, 561: 116823.),我院王梦媛副教授为第一作者,论文其他共同作者分别来自新奥门31999、香港大学、中科院地球环境所等。

本研究受到国家重点研究开发项目、国家自然科学基金、中国科学院战略重点研究计划、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)、应急管理部国家自然灾害防治研究院、香港研究资助局等项目及单位的支持。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X21000820