海院科研动态(31)| 沉积物孔隙水溶解有机质的荧光特性及其对陆源输入的指示作用取得新进展

据统计,每年约有5000万吨的陆源有机碳通过河流输送到海洋,成为全球碳循环重要一环。为了研究陆源有机质在海洋中的归化,许多指标被陆续提出,但它们的测量都比较耗时和繁琐。在海洋沉积物中,颗粒有机物(POM)经历一系列由微生物介导的再矿化过程是孔隙水中的溶解有机质(DOM)主要来源之一。孔隙水中的DOM不但与其来源的POM密切相关,更是沉积物碳埋藏过程中不可或缺的中间产物。DOM中带发色团且吸收紫外之后能释放荧光的部分成为荧光溶解有机质(FDOM)。荧光光谱是一种快捷、可靠、相对准确的DOM表征手段,结合多参数分析技术,FDOM可以进一步被拆解为不同的荧光组分。其中,类腐殖FDOM组分的荧光强度在近海水体中常呈现从沿岸向海洋减少的趋势,这常被视为陆源物质在沿岸水体中保守混合的结果。东海具有相对复杂的洋流系统、强烈的海陆相互作用和活跃的生物作用,是研究海洋DOM生物地球化学过程的理想区域。

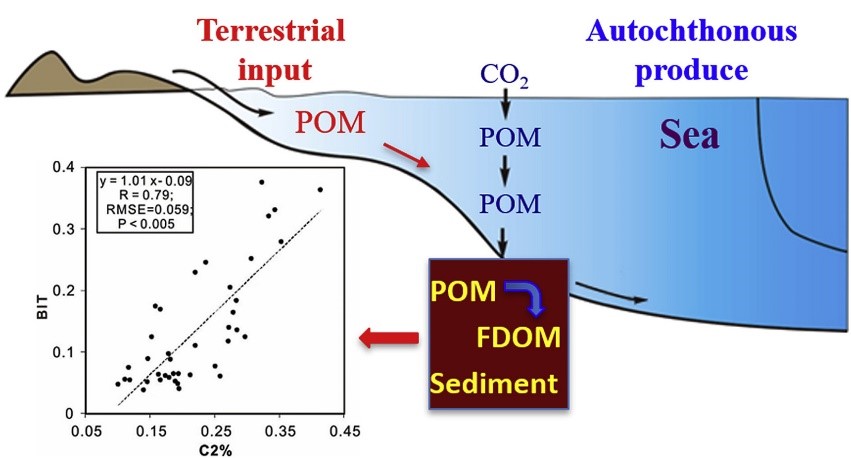

学院殷克东教授团队成员分析了长江口及毗邻的东海42个站位表层沉积物的四醚化合物组成、TOC的浓度、13碳同位素等指标,以及对应孔隙水的DOM组成特征。结果显示,沉积物孔隙水中的类腐殖质FDOM组分并不呈现与水体相似的分布规律,而是自沿岸向海洋逐渐增加,这提示了其主要来源为海洋原位自生而非陆源物质输入,为理解海洋溶解有机质的源汇过程提供了新的依据。同时,类腐殖质FDOM组分的相对荧光强度的空间分布则与其荧光强度相反,其随着离岸距离的增大而减少。这种分布规律暗示着类腐殖质FDOM组分的相对荧光强度可以指示陆源物质的输入。基于对各项理化参数的综合分析,类腐殖质FDOM组分的相对荧光强度与基于古菌膜脂的陆源指标BIT呈较明显的正相关关系,表明类腐殖质FDOM组分的相对荧光强度可以作为陆源有机质输入的替代指标。该陆源指标的提出,为深入理解海洋DOM的生物地球化学过程提供了新的思路。

该成果近期发表在国际知名学术刊物《Water Research》上(Li, M., Xie, W., Li, P., Yin, K., & Zhang, C. (2020). Establishing a terrestrial proxy based on fluorescent dissolved organic matter from sediment pore waters in the East China Sea. Water Research, 116005.), 论文第一作者李敏纯为新奥门31999新奥门319992019级海洋生物学博士生,学院谢伟副教授为论文共同通讯作者。

上述研究成果得到了国家重点科研项目(2018YFA0605800)、国家自然科学基金41776137、91851210、41673073、41530105)的联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116005

图:东海沉积物孔隙水FDOM对陆源物质的指示作用示意图