海院科研动态(21)| 南海上层热含量与年代际太平洋变率研究取得新进展

随着全球变暖逐渐加剧,大量的温室气体排放破坏了原有的地气系统能量平衡,这其中超过90%的多余能量被海洋吸收,因此海洋热含量变化要比海表温度更加适合作为研究和评估全球气候变化的重要指标。南海作为西北太平洋最大的边缘海,是我国夏季风的主要水汽源与水汽通道。南海上层热含量的变化不仅对海洋生态环境有直接影响,还可以调控台风形成发展和季风活动,进而对我国华南地区的天气和气候变化产生重要影响。过去由于南海观测资料的匮乏,对南海上层热含量的研究主要集中在由季风驱动下的季节变化和由ENSO控制下的年际变化,对年代际尺度的变化特征和物理机制的认识尚且不足。

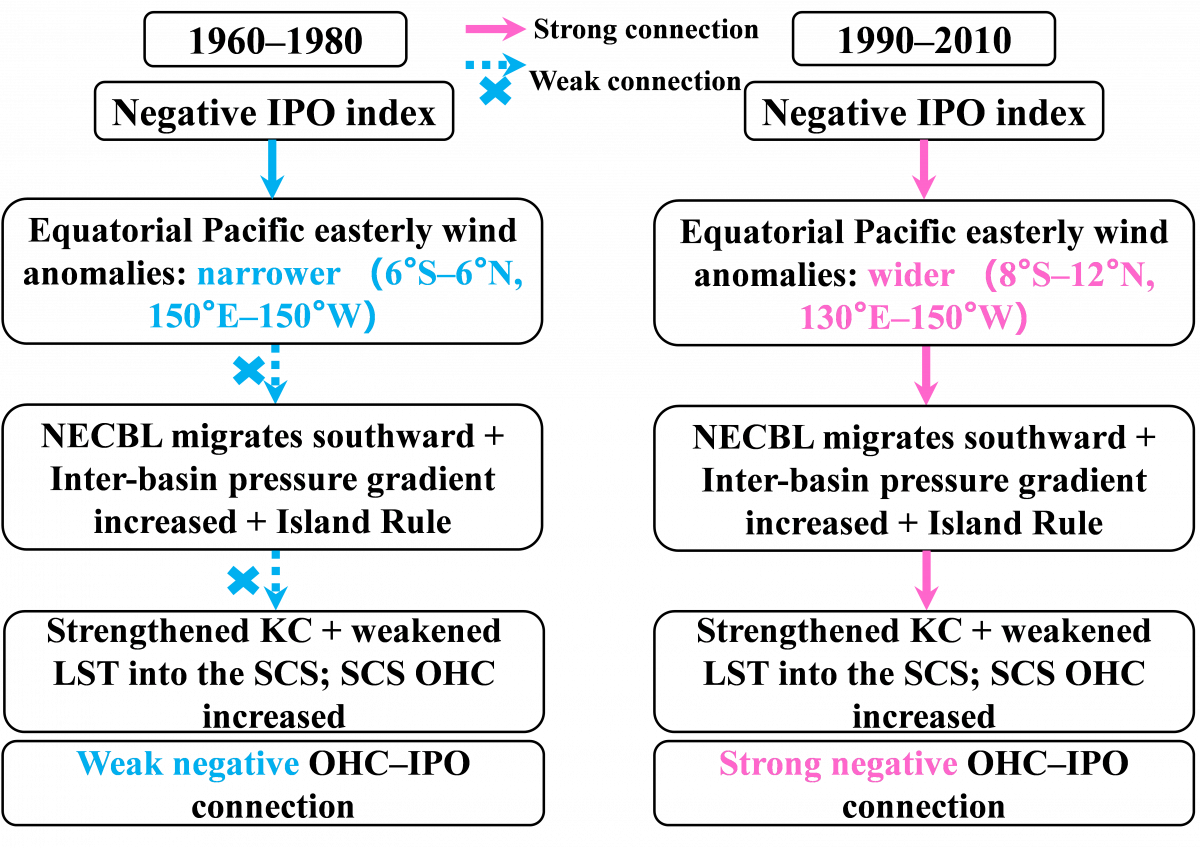

学院王东晓教授与合作者基于再分析资料和数值模式试验,揭示了上世纪90年代后,年代际太平洋涛动(IPO)对南海上层热含量的影响显著加强,其中热带太平洋信风宽度的增宽扮演了重要的角色。研究人员通过对海洋流系变化、海洋波动过程和“大气桥”途径等多方面过程的综合分析,发现热带太平洋信风宽度在上世纪90年代后显著增宽,负位相的IPO可以通过信风: 1) 影响关键区域风应力旋度,进而使北赤道流分岔点南移;2) 使西太平洋与南海海盆之间的压力梯度增加;这两个过程最终加强黑潮强度,进而减弱吕宋海峡向南海的输运;3) 根据“绕岛规则”理论,足够宽的信风异常可以直接减弱吕宋海峡向南海的输运。这些过程最终使南海上层产生反气旋式环流异常,进而使得南海上层热含量增加(图1所示)。研究结果为认识和理解南海上层热力过程的年代际变异机理提供了一个新的关键因子:热带太平洋信风宽度。

上述研究由新奥门31999新奥门31999联合广州大学和中国科学院南海海洋研究所合作完成,于近日发表在气候领域权威期刊《Journal of Climate》2020年第33卷10期(Xiao, F., Wang, D., & Yang, L. (2020). Can tropical Pacific winds enhance the footprint of the Interdecadal Pacific Oscillation on the upper-ocean heat content in the South China Sea?. Journal of Climate, 33(10): 4419-4437),广州大学地理科学学院教师肖福安博士为第一作者,学院王东晓教授为通讯作者。

图1. IPO通过热带太平洋信风宽度影响南海上层热含量的示意图

本项目受国家自然科学基金创新群体项目(41521005)和国家自然科学基金项目(41806027, 41676017)的联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1175/JCLI-D-19-0679.1