海院科研动态(13)|大洋多期俯冲研究取得新进展

大洋俯冲过程是大洋威尔逊旋回构造演化的重要阶段。环太平洋区域是现代大洋俯冲的典型区域,发育了多种不同类型的俯冲带,而太平洋西缘是洋内、主动大陆边缘俯冲和海沟-岛弧-弧后盆地(沟弧盆)系统发育的典型区域。这一地区不仅存在着单一的沟弧盆系统如阿留申(Aleutians)沟弧盆系统,还发育了复杂的多级沟弧盆系统,如从西向东展布的冲绳(Okinawa)、四国(Shikoku)、伊豆-玻安-马里亚纳(Izu–Bonin–Mariana, IBM) 沟弧盆体系。这些沟弧盆系统的形成记录了太平洋板块俯冲过程中的俯冲-回撤(roll back)和俯冲重新启动(reinitiation)等过程。

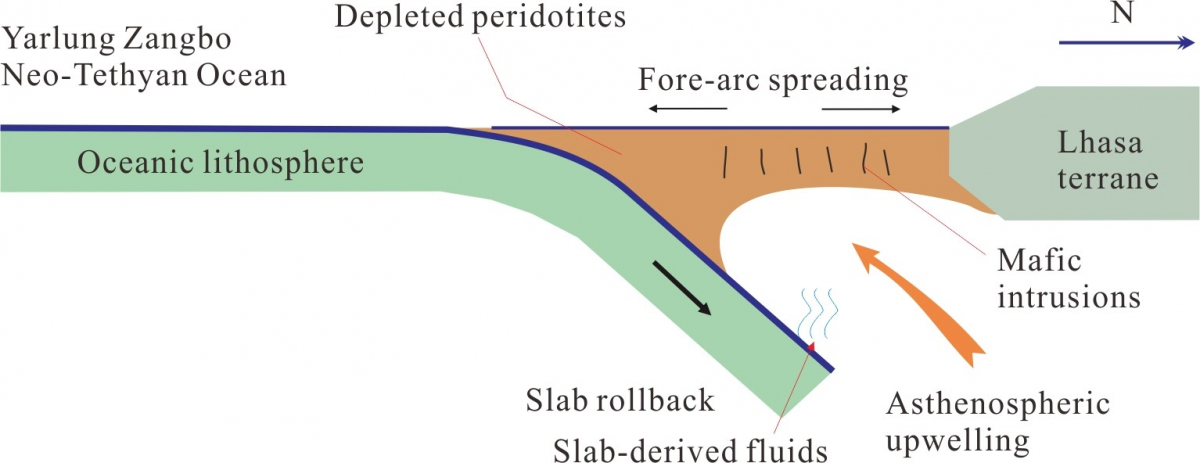

东新特提斯洋盆俯冲闭合带西段分布有两条近似平行的大洋岩石圈残留带,关于其成因一直存在着争论。在详细的构造岩石考察的基础上,我院夏斌教授团队依托岩石地球化学和U-Pb、Lu-Hf、 Sr-Nd同位素体系等手段,并与西太平洋的冲绳(Okinawa)到伊豆-玻安-马里亚纳(Izu–Bonin–Mariana, IBM)多级俯冲带中相关岩石记录进行系统对比,认为这些岩石的发育与俯冲重启及随后俯冲板块向洋内方向回撤所引发的新的陆缘弧前洋盆扩张有关。两条大洋岩石圈残留带中洋壳岩石在形成时间、岩浆组份和地幔熔融程度等方面具有相似性,都是俯冲重启的产物,分带产出或与后期洋盆闭合、侵位过程等有关。这一认识对于进一步厘定俯冲带多期沟弧盆体系的空间迁移和成因提供了指示。

图1 东新特提斯洋盆俯冲闭合带西段两条大洋岩石圈残留带中洋壳岩石样品与西太平洋冲绳海槽(Okinawa Trough)及

伊豆-玻安-马里亚纳(Izu–Bonin–Mariana, IBM) 俯冲带中相关洋壳岩石地球化学组分对比

图2 俯冲回撤(Roll back)导致新的洋盆产生卡通图解

该论文近期发表在国际知名学术期刊《Gondwana Research》,Zhong, Y., Liu, W.L., Tang, G.J., Liu, N.N., Liu, H.F., Zeng, Q.G., Xia, B., 2019. Origin of Mesozoic ophiolitic mélanges in the western Yarlung Zangbo suture zone, SW Tibet. Gondwana Research, 76, 204-223.新奥门31999新奥门31999钟云特聘副研究员为第一作者,刘维亮副教授为通讯作者。本研究成果受国家自然科学基金,广东省自然科学基金重点项目、广州市科技创新项目等的资助。