海院科研动态(8)| 新型铅耐受菌株研究取得新进展

重金属污染是我国政府和公众关心的环境问题。其中金属铅是一种对人体危害极大的有毒重金属。金属铅进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,其余大量则会在脊髓中积累,其半衰期长达几十年,严重影响人类的健康,特别是儿童各方面的发育。因此,建立有效的铅污染修复方法具有十分重要的意义。

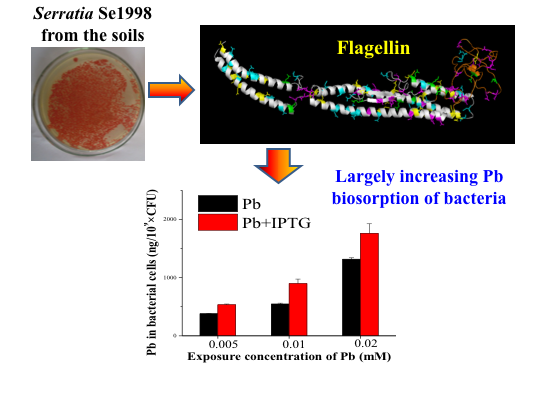

我院陈保卫教授与中国科学院生态环境研究中心胡立刚研究员和中国科学院水利部水土保持研究所方临川研究员合作,从重金属污染的土壤中分离并驯化对铅具有超强耐受能力的菌株(Serratia Se1998)。使用包括生物蛋白分离和检测技术、生物信息学分析及分子生物学等综合的研究手段,发现该铅耐受菌株的鞭毛蛋白对铅具有超高的富集容量,蛋白与铅的化学计量关系可达到1:16,细菌鞭毛蛋白首次被识别为一类铅结合蛋白。将编码该蛋白的DNA序列在大肠杆菌(E. coli)中进行异源表达,使得大肠杆菌对铅的去除效率提高了约45%。

本研究提供一系列标准操作程序和方法,有助于快速发现具有金属生物吸附功能的生物因子(如金属结合蛋白);同时新型铅耐受菌株及其铅耐受机制的研究成果,为建立有效的铅污染微生物修复方法和技术提供新的研究方向和思路。

图:新型铅结合蛋白及其与铅生物吸附的关系

该研究结果发表在在环境化学领域国际顶尖期刊《Journal of Hazardous Materials》 ,Baowei Chen, Linchuan Fang, Xueting Yan, Aiqian Zhang, Ping Chen, Tiangang Luan, Ligang Hu*, Guibin Jiang. A unique Pb-binding flagellin as an effective remediation tool for Pb contamination in aquatic environment. Journal of Hazardous Materials 2019. 363, 34-40。论文第一作者为陈保卫教授,共同第一作者为中国科学院水利部水土保持研究所方临川研究员,通讯作者为中国科学院生态环境研究中心胡立刚研究员。

上述工作得到了国家自然科学基金项目的支持。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941830894X