海院科研动态(102)| 海相深水异重流沉积的发育模式及其古生物遗迹特征研究取得新进展

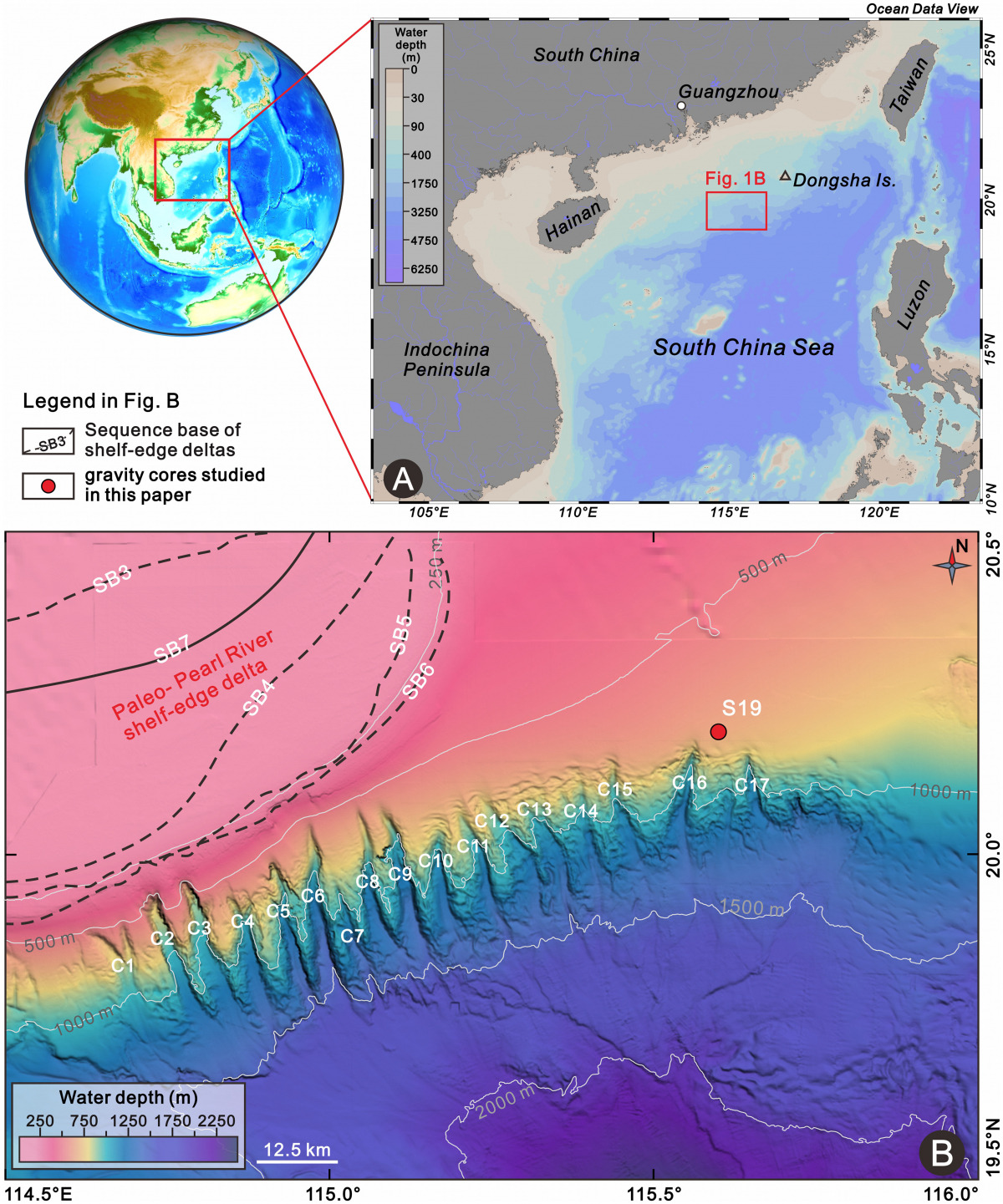

异重流是一种形成于河口、受洪水调控并向湖/海盆长距离搬运的浊流。异重流沉积不仅是重要的油气储层和古洪水事件发育的记录实体,其沉积过程引起的环境因子变化还对海底生态具有重要影响。但深水异重流沉积常常难以与盆地内发育的浊流所区分开来,导致对深水异重流沉积的研究不够透彻,深水异重流沉积的发育控制因素尚未被揭示。研究围绕南海北部神狐上陆坡长4.7m的沉积物重力柱展开精细研究(图1)。结合沉积物粒度测试、CT扫描、XRF扫描、有孔虫碳同位素定年及镜下观察方法,揭示重力柱4.2万年以来的沉积相及其分布模式。在沉积相识别的基础上,从CT扫描数据三维特征的角度识别不同沉积相中的古生物遗迹种属组合,分析沉积过程引起的环境因子变化对造迹生物活动的影响,建立深海异重流沉积不同微相的古生物遗迹组合模式。

图1 研究区地理位置及海底地形图,研究的沉积物重力柱位于海底峡谷头部S19站位

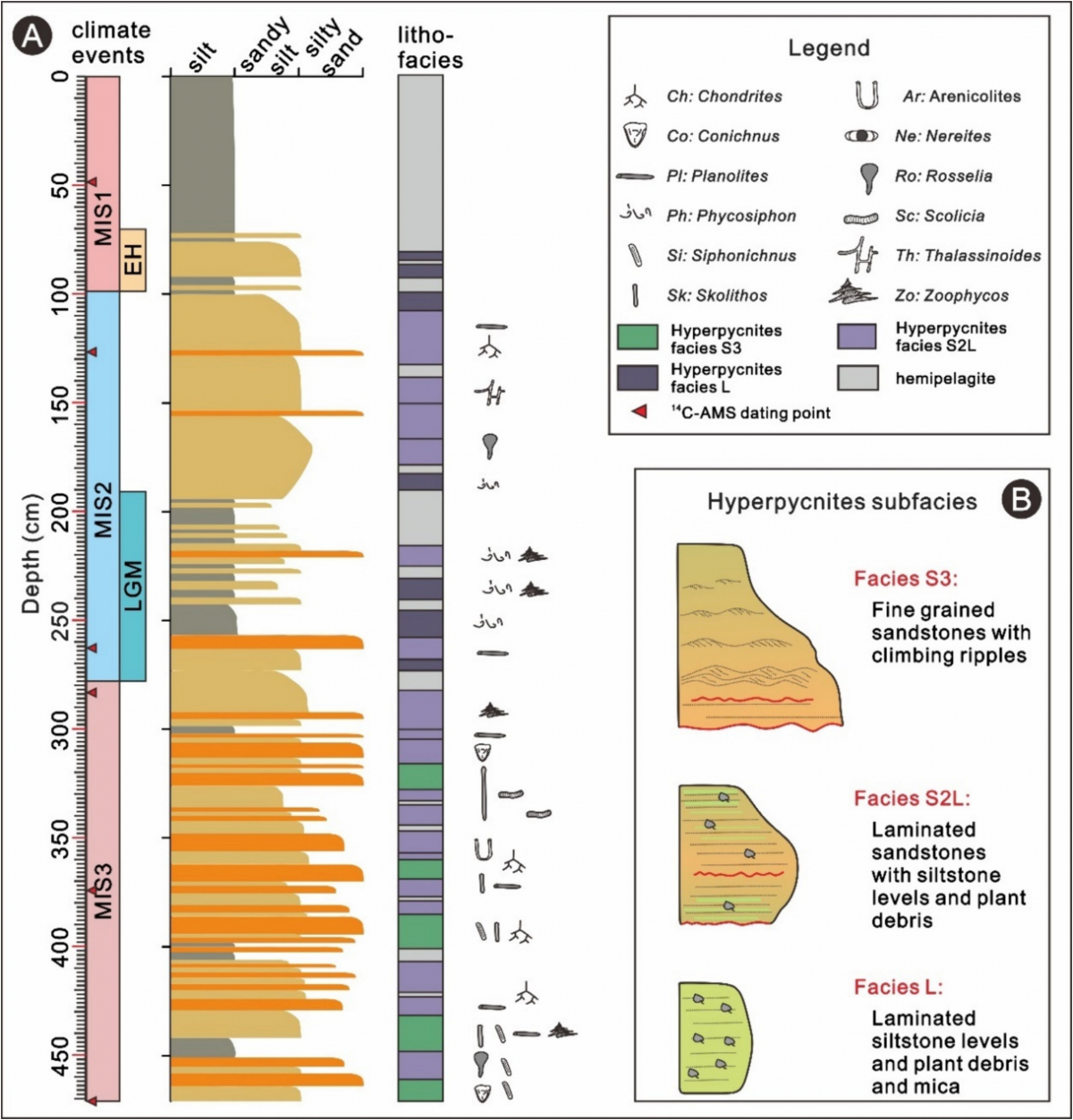

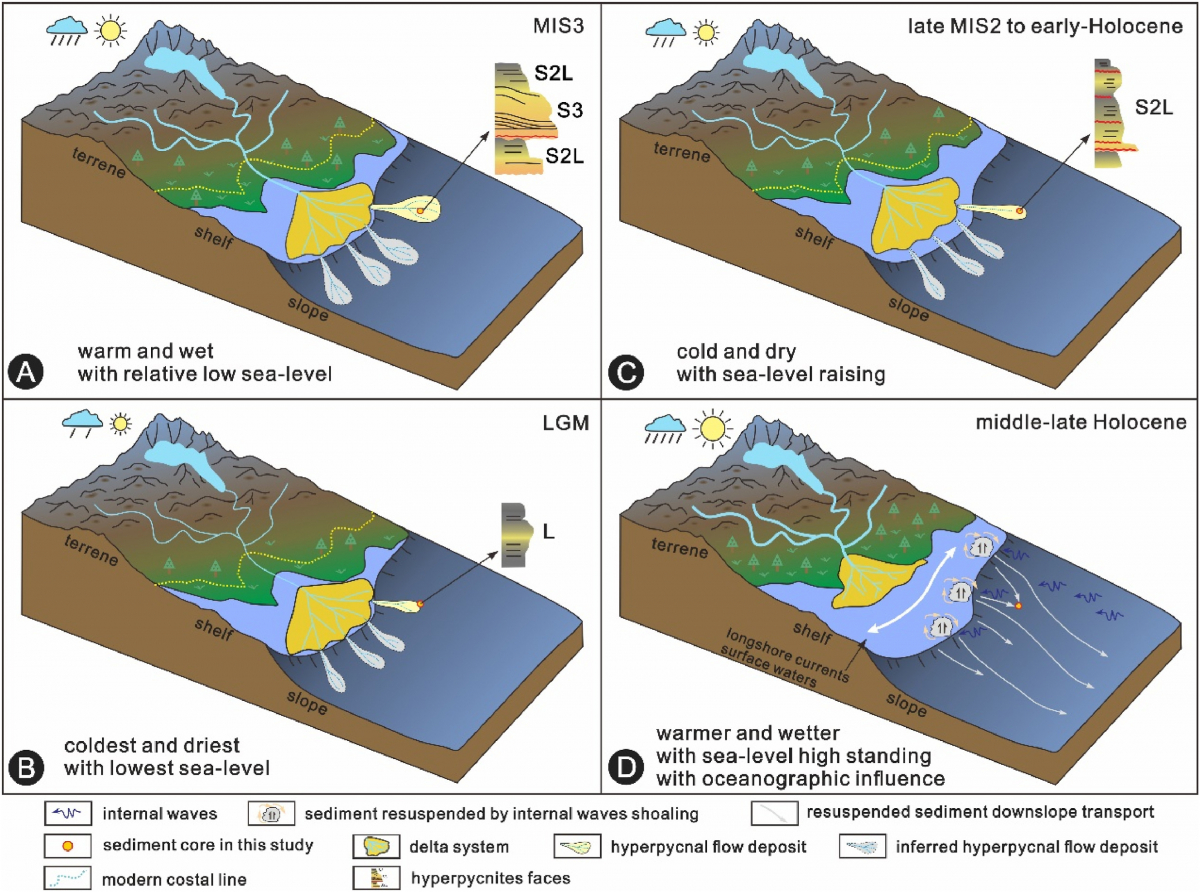

研究认为,该柱状样早全新世至海洋同位素3期由不同岩相(S3、S2L和L相)的异重流沉积主控,而内波引起的沉积物再分布过程作为背景沉积过程,主导了中-晚全新世沉积过程(图2)。通过对比不同异重流沉积相的垂向分布与海平面变化和东亚夏季风强度变化的关系,认为海平面、气候和海洋学过程协同控制了研究区深水异重流发育模式(图3)。即流域降水(东亚夏季风强度)的多少决定了产生异重流的强度和频率,而海平面的波动则影响了异重流到达深水环境的距离。此外,高海平面为沿岸流等海洋学过程对河口产生的异重流的改造提供了充足时间和空间,抑制了异重流向深水区的运动,使深水区不发育异重流。研究为进一步理解神狐陆坡复杂深水沉积过程提供了见解。

图2 S19站位沉积物重力柱的岩性组成、沉积相垂向分布及异重流沉积中的古生物遗迹种属特征

图3海平面变化和东亚夏季风协同控制下的深海陆坡异重流沉积特征及其发育模式

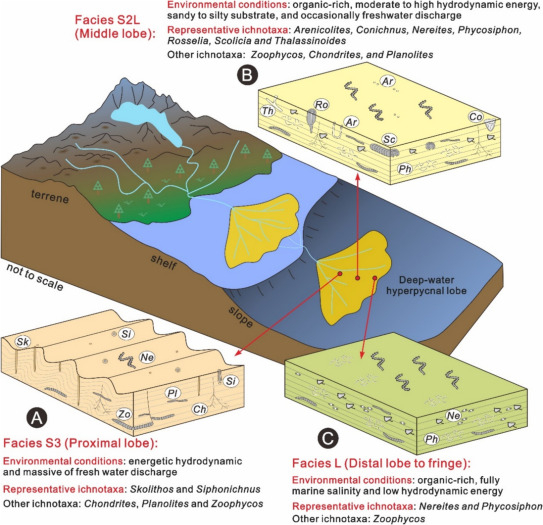

由于深海异重流起源于洪水期河口,其携带丰富的淡水和有机质以及运输过程的水动力变化将对输运路径上的生态环境产生明显影响。研究认为,近端相的深海异重流沉积(S3相)以强水动力和富含淡水为特征,导致生物遗迹不发育,仅有少量的垂直潜穴遗迹;在异重流中扇位置(S2L相),水动力有所减弱,大量有机质开始沉积,由于输运过程中混入了大量的海水,其盐度与周围海水相近,该沉积环境使得古生物遗迹种属较为丰富,垂直潜穴和水平潜穴均有发育;到了异重流沉积边缘相(L相),水动力基本较弱,大量有机质沉积使得该沉积相以机会主义的沉积物滤食型生物遗迹为主(图4)。本次研究识别出的深海异重流沉积古生物遗迹种属组合与前人报道的基本一致,该古生物遗迹种属组合模式有望成为深海异重流沉积的判别标志之一。

图4 深海异重流沉积不同微相沉积过程所主控的环境压力因子及其古生物遗迹组合

以上研究成果 以“Sea-level, climate, and oceanographic controls on recent deepwater hyperpycnites: A case example from the Shenhu slope (northern South China Sea). Quaternary Science Reviews. 2023(311)”和“Ichnological study of deep marine hyperpycnites: A case study from the Shenhu continental slope (northern South China Sea). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2024(654)” 为题分别发表于中科院大类一区Top期刊《Quaternary Science Review》和中科院大类二区Top(小类一区)期刊《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》。论文第一作者为我院罗坤文博士后,我院苏明教授、王策副教授为通讯作者。论文共同作者分别来自新奥门31999、自然资源部第三海洋研究所和新奥门31999附属第五医院。

以上研究得到南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)青年人才和创新团队项目、国家自然科学基金面上项目、广东省重点研发项目和新奥门31999高校基本科研业务费项目的共同资助。

原文链接: