海院科研动态(100)| 热带南印度洋偶极子模态强度年代际变化研究取得新进展

热带印度洋海表温度自1970年代起出现了一类新的热带南印度洋偶极子模态(STIOD),该模态的时空变化特征与传统印度洋偶极子(IOD)模态具有明显差异。STIOD的空间位置相对偏南,其正位相表现为热带东南印度洋的海温异常偏冷和热带中南印度洋的海温异常偏暖,其峰值季节也相较于IOD更早,于夏季达到最大强度。STIOD的年际变化特征已有一定基础认识,但其年代际尺度以上的长期变异仍不明确。对此,我院海洋大气相互作用研究团队利用观测资料和气候模式数据分析了该模态强度自1970年以来的年代际变化特征,并提出了相关的物理机制。

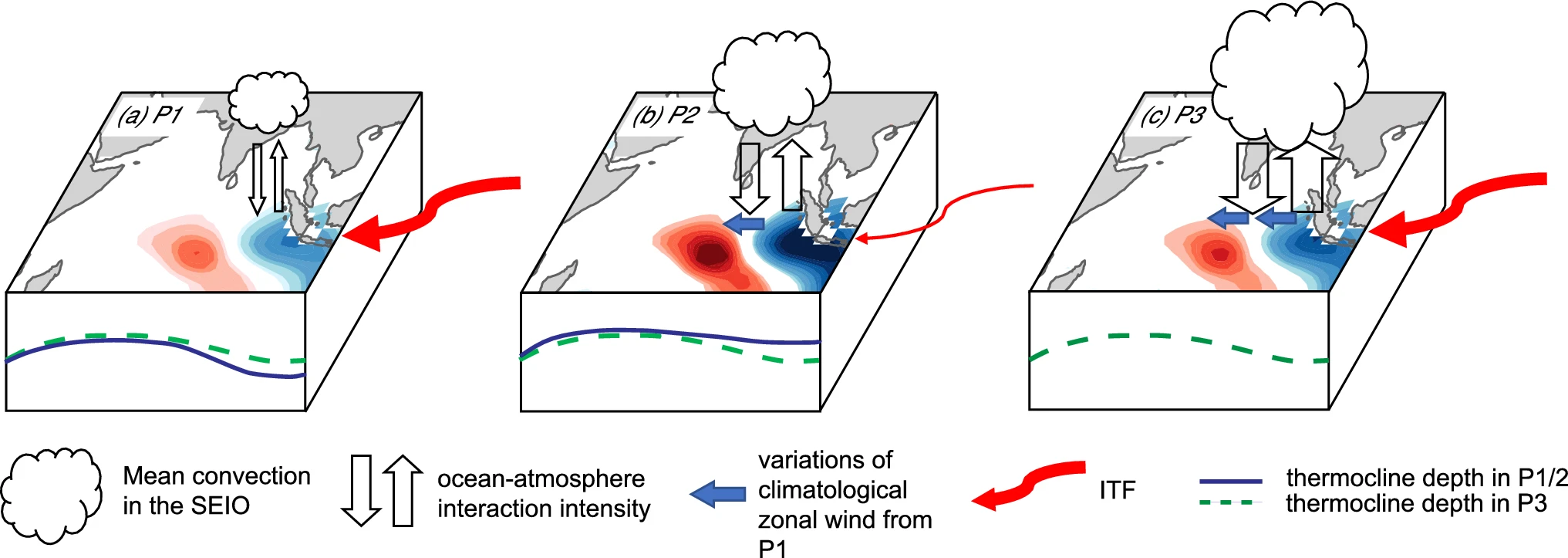

从1970年至今,STIOD的强度经历了“弱-强-较弱”的年代际变化。20世纪80年代末之前,STIOD强度相对较弱;20世纪80年代末至21世纪初,STIOD强度显著增强;最后在21世纪初之后强度略微有所减弱。两个海温极子之间的Bjerknes反馈强度的振荡是STIOD强度发生年代际突变的重要机制,而反馈强度的振荡最终能归因于热带印度洋海气系统平均状态的变化。一方面,持续的海温增暖增强了海温-风场反馈的效率。另一方面,印尼贯穿流和印度洋海表纬向风的共同变化改变了热带东南印度洋的温跃层深度,并导致温跃层深度-海温反馈的强度发生变化。此外,CESM-LE气候模式模拟数据表明在未来全球变暖背景下,STIOD的强度将显著增强。

图1 STIOD强度年代际变化示意图

以上研究成果近期发表在中科院2区期刊《Climate Dynamics》(Guangli Zhang, Xin Wang, Qiang Xie, Bohua Huang, Jiepeng Chen, Hanjie Fan, Dongxiao Wang. Attributing interdecadal variations of southern tropical Indian Ocean dipole mode to rhythms of Bjerknes feedback intensity)。我院张广隶博士后为该论文的第一作者,我院王东晓教授和中国科学院南海海洋研究所王鑫研究员为该论文共同通讯作者。

该研究工作得到了国家自然科学基金和热带海洋环境国家重点实验室(中国科学院南海海洋研究所)开放课题的资助和大力支持。

原文链接:https://doi.org/10.1007/s00382-024-07102-8