海院科研动态(97)| 中华白海豚响应海洋动力过程研究取得新进展

海洋哺乳动物往往聚集在特定的“热点”(hotspot)区域觅食,这被认为与中小尺度海洋动力过程驱动的食饵资源异质性分布有关。然而,目前对近岸和河口地区海洋捕食者与海洋动力过程之间相互作用的了解仍然十分有限。中华白海豚(Indo-Pacific humpback Dolphin,Sousa chinensis)是河口及近岸海洋生态系统健康的指示物种,栖息于热带、亚热带河口及其周边海域。前期调查表明,中华白海豚的时空分布与各种静态和动态环境因子有关,包括水深、温度、盐度、浊度、叶绿素水平、离岸距离、潮汐和季节周期等。然而,目前关于河口-海洋动力过程如何通过驱动环境因素,进而影响海豚热点区域的形成机制仍然有待探索。

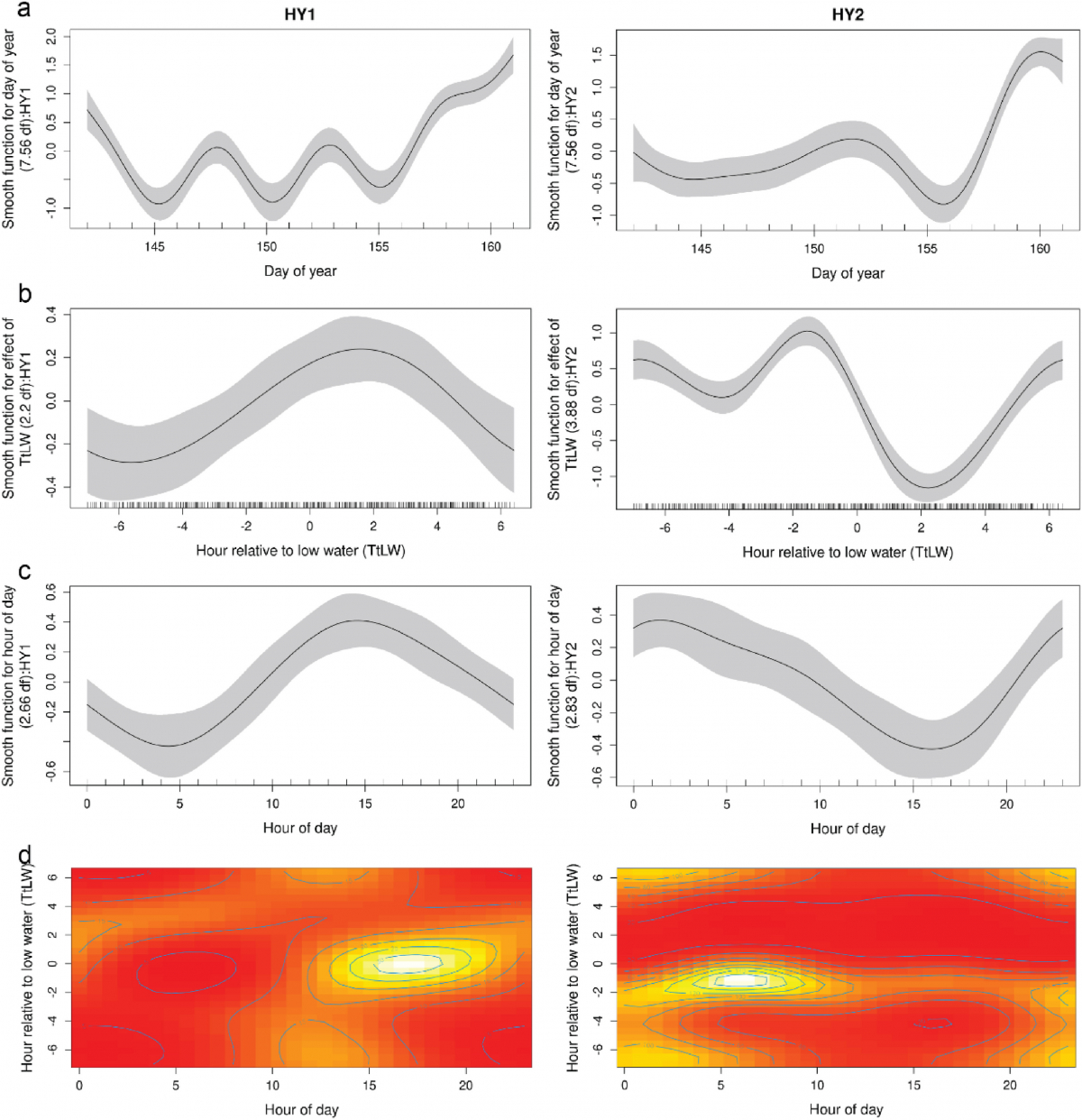

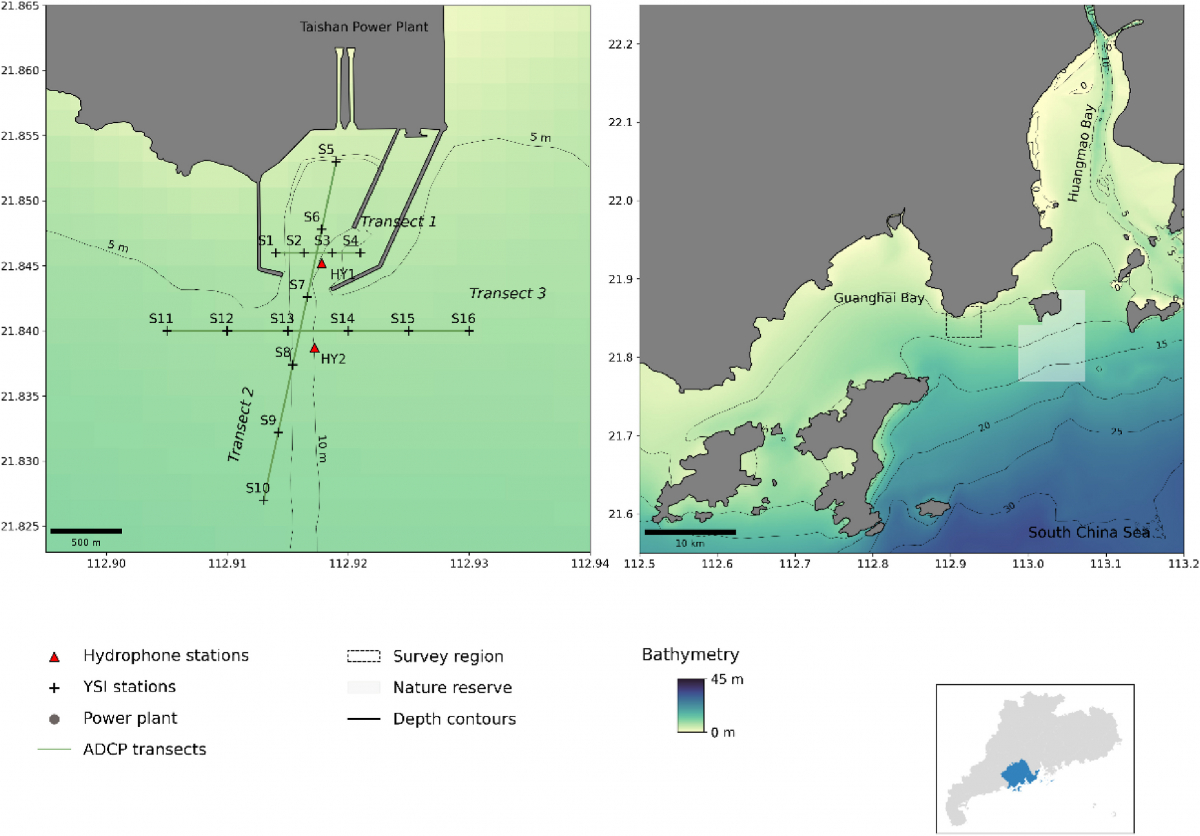

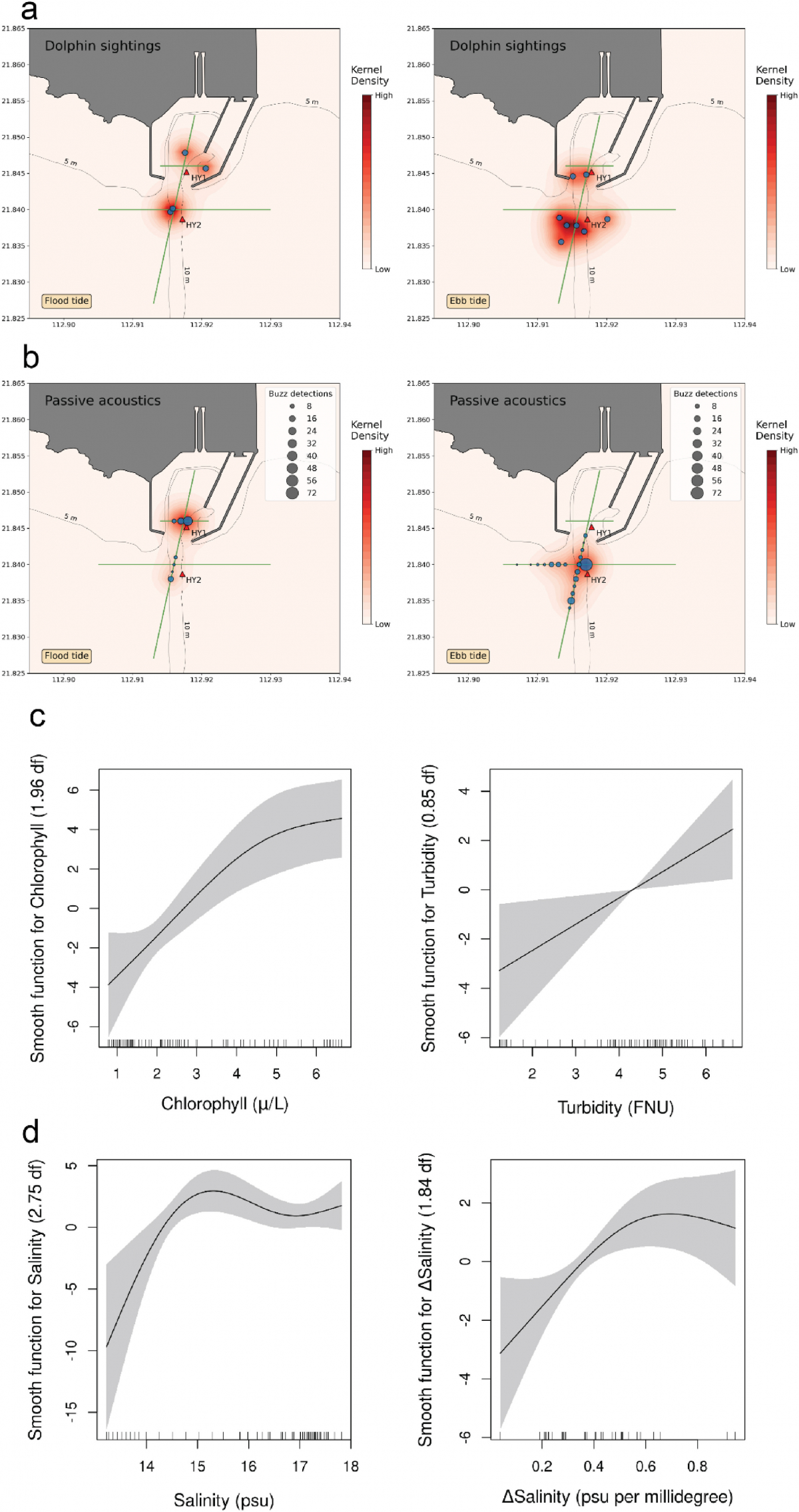

针对这一问题,我院海洋环流与物质输运研究团队基于定点和走航观测资料(图1),结合生态学和物理海洋学等证据开展多学科交叉融合研究,探讨了可预测的河口-海洋动力过程如何影响中华白海豚热点区域的形成。通过分析在江门台山电厂布放的固定式被动声学仪器监测得到的海豚捕食“蜂鸣声”(buzz)时间趋势结果,发现海豚觅食活动具有明显的潮汐相关模式(图2)。小尺度走航观测获得的海豚分布和水文数据分析结果表明,在涨潮期间,叶绿素和浊度水平高的区域吸引了更多的海豚,而在落潮期间,海豚更喜欢在水平盐度梯度高的区域觅食(图3)。

图1 研究区域

图2 两个固定式被动声学监测站点每小时海豚蜂鸣声的广义加性模型。图(b)显示了海豚觅食活动的潮汐模式。

图3 海豚的空间分布及其与环境变量的相关性。图(a)和图(b)显示了海豚觅食活动在涨落潮期间聚集性分布的变化;图(c)和图(d)揭示了海豚蜂鸣声与叶绿素、浊度、盐度和盐度梯度的相关性。

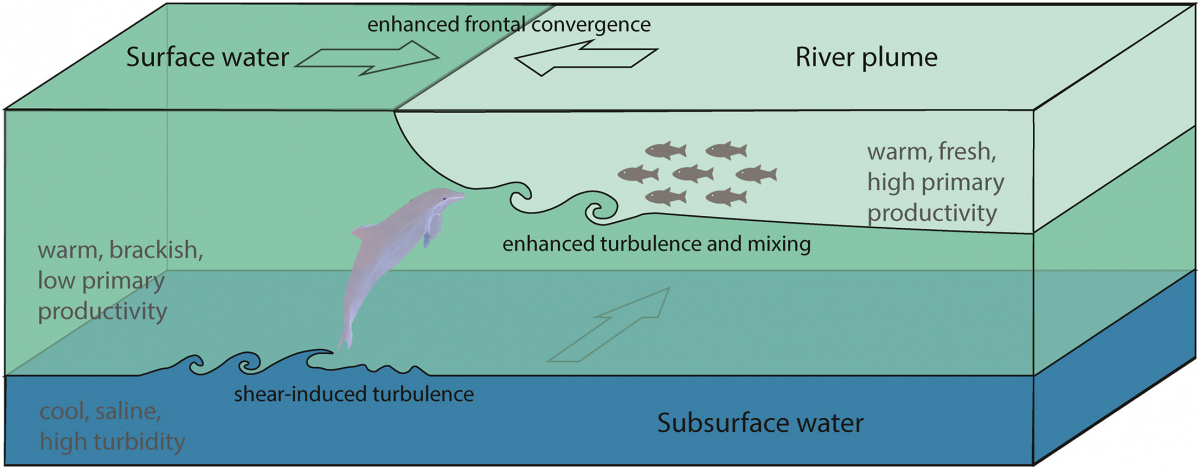

结合海洋动力学参数分析发现,这些生物物理联系指示了包括河口羽流、辐聚锋和湍流在内的海洋动力学特征对海豚觅食行为的影响(图4)。退潮期间来自东部的高叶绿素河口羽流为研究区域提供了高初级生产力。该羽流起源于研究区域东北方向的黄茅海,在退潮时形成明显的辐聚锋,此时海豚觅食活动最为频繁。进一步推测该锋面的辐聚特性有利于汇集鱼群,增加小区域内的食饵密度。此外,海豚集中觅食区域的分层流间存在垂向剪切产生的Kelvin–Helmholtz不稳定,具有湍流发育的条件。湍流可促进分层水体的垂向混合,将底层富营养水体带到表层,有助于提高表层初级生产力,有利于海豚聚集。

图4 小尺度海洋特征对海豚觅食活动的作用过程

研究成果 “Xie Quan, Gui Duan, Wang Wenbo, Zhang Yi, Zhang Heng, Yuan Lirong, Gong Wenping. Predictable oceanographic processes drive the formation of a distribution hotspot for Indo-Pacific humpback dolphins at a manmade harbor.”为题,于2024年6月发表于中科院大类二区期刊Ocean & Coastal Management。我院博士研究生谢全为论文第一作者,桂端副教授和袁丽蓉副教授为论文通讯作者。

该研究得到了南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)自主项目和新奥门31999中央高校基本科研业务费专项资金的资助。